焼火神社関係論文

1

隠岐島前、焼火権現の信仰については、すでに昭和十三年の夏この地に採訪した故大島正隆氏が「海上の神火」(文化六、七)において明らかにされたところである。この大島氏の報告にもあるように、焼火の信仰は遠く岩手・宮城などの東北地方にも及んでいるのであって、焼火山が隠岐にあることも知らなかったかもしれないような海民の間にも、日が暮れた頃、削りかけに火を点じてぐるぐる廻しながら

お灯明、お灯明

隠岐の国焼火の権現様にたむけます

よい漁に会わせ、よいアラシ(風)に会わせてくなはれ

千日の上日和

などという唱え言をカシキが叫んで、その火を海上に投ずる習俗が近年まで残っていたのである。

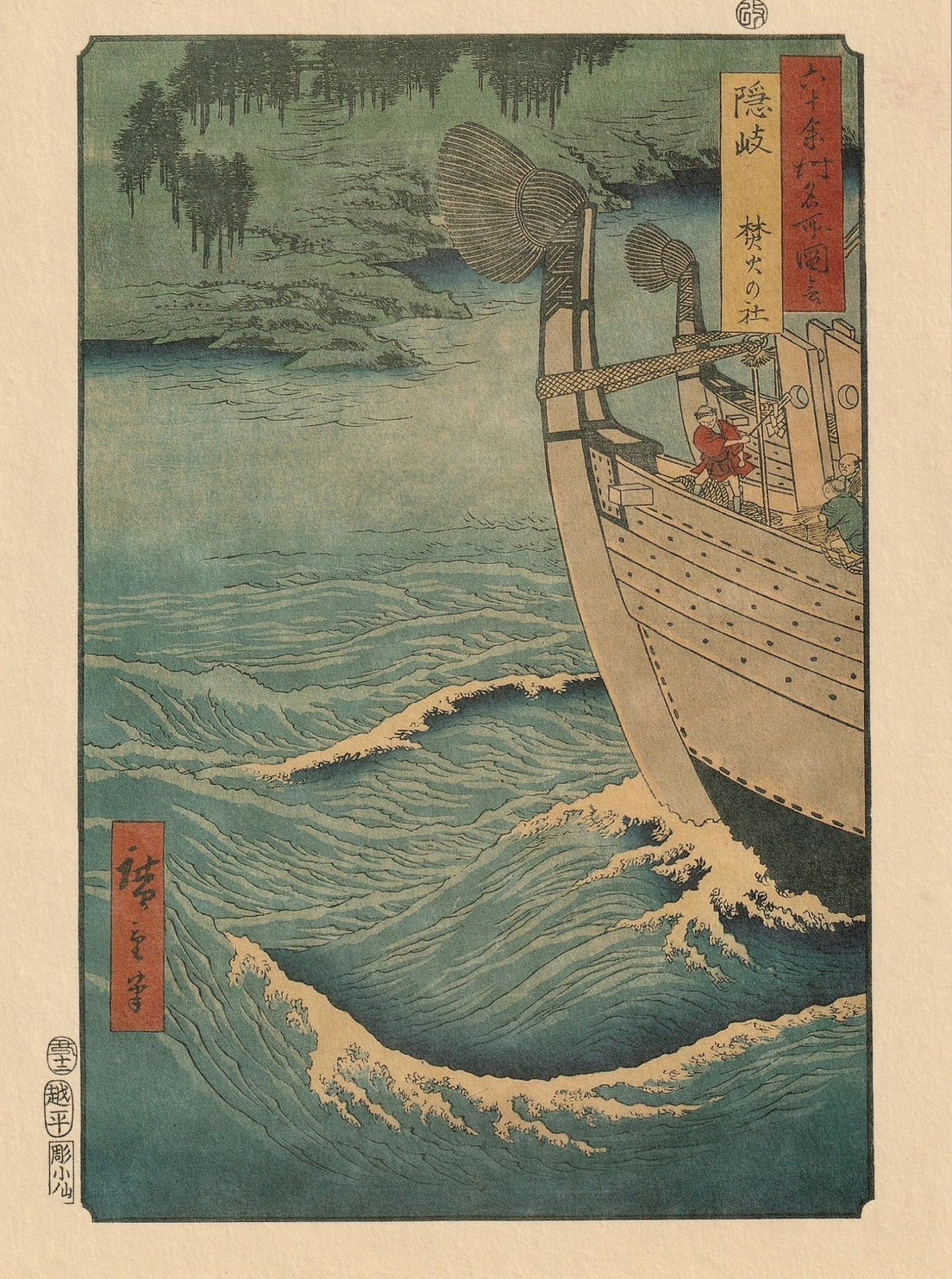

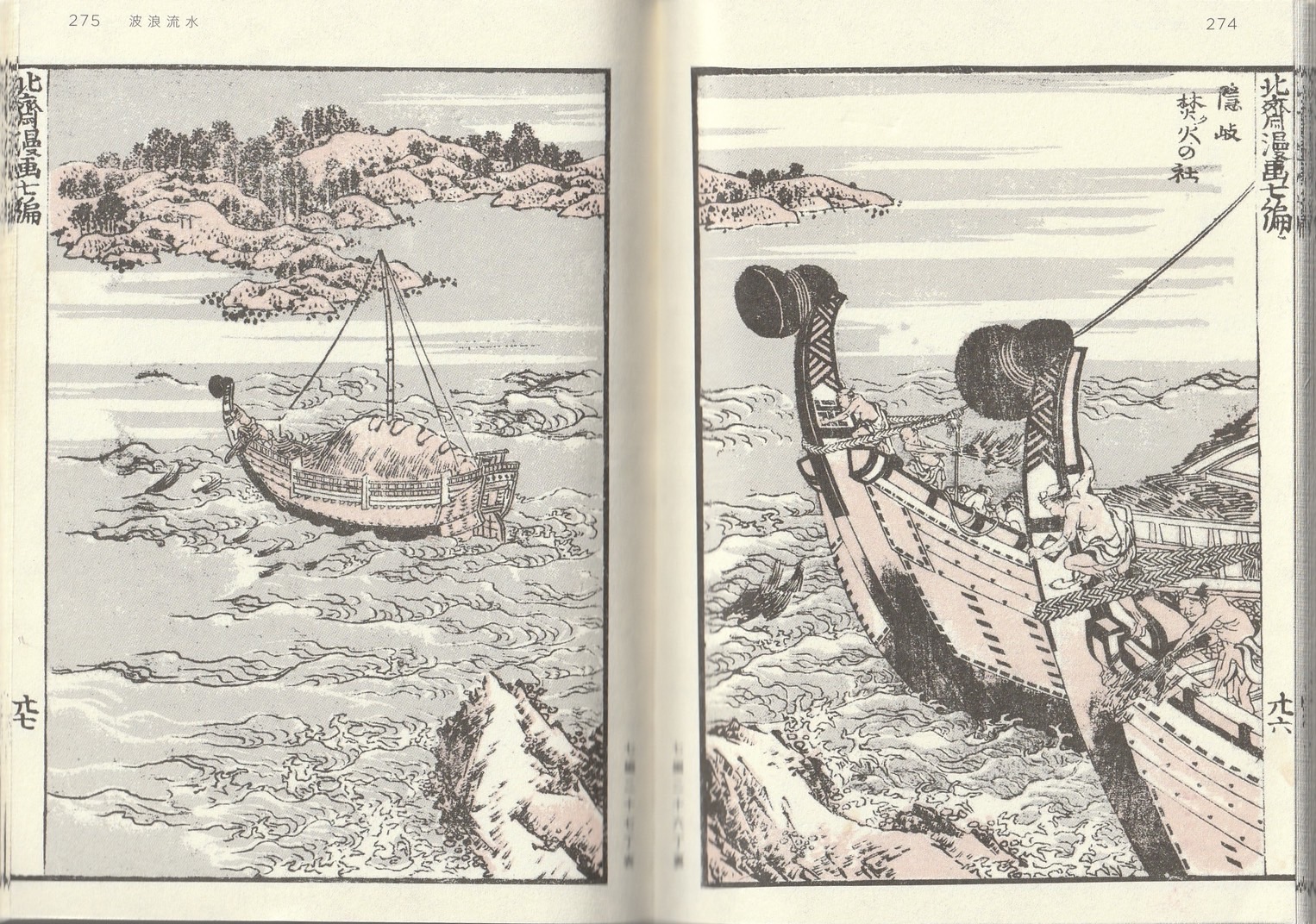

江戸時代にはかなり広くこの習俗が行われたもののようで、広重の「諸国六十三景」などにもその絵のあるのをみても、これが江戸の人士の間にも知れていたことがわかる。

船霊信仰を明らかにするためには、この裏日本における一つの中心地焼火山のことを一応は調べてみる必要があることは永年痛感してきたところであるが、今年九月わずかな余暇をつくることができたので、初めて隠岐を訪れ、極めて短時間ではあったが、焼火神社に詣でて宮司松浦康麿氏の好意で、同社所蔵の資料などをみせてもらうことができた。これは、その船霊信仰からみた焼火信仰の一端である。

2

同社には万治二年(一六五九)の奥書がある漢文の縁起書とともに、年代不詳ではあるがそれを和訳したと伝えられる和文の縁起書が所蔵されている。「常福寺住快穏筆」となっていて、松浦氏の話では寺の過去帳からみて文化の頃のものらしいとのことであった。

それはまず

「そもそも御焼火山大権現と申奉候は昔平城天皇の御宇大同年中当山の麓、曲(地名)の海中昼夜のわかちなく数日鼓動することおびただし。人々怪しみ恐れて其所以を知らす。然るに或日光明四方に輝き風波天を渾して海底より一の*火天外に飛て此山中に入る。山下の村人驚き其跡をしたひ連て山中に至り是を見るに怱ち千丈の岩石目前に突き出たり。村人恐れ神なることを知りて岩火の前に一つの祠を造営して御飛来神と号し奉る」

というところから始まっている。焼火もまた海中出現の神であったわけである。以下、神社の縁起を述べてあるが、この中に漢文の縁起にはない船玉大明神の由来をしるした一節があることは注意すべきであって、単に漢文のものを和訳したのではなく、漢文の縁起をもとにしながらも、当時の信仰状態を考慮に入れて新しく縁起の形に書いたもののようである。

「謹而古伝船玉大明神の由来を尋奉るに人王五十代桓武天皇延暦二十三壬午年七月空海法師入唐の折、筑前の国に下向あり。然るに蒼海風波荒く博多の浦に風待ちして風波を凌がん心に思ひ給ひけるは、夢に諸神現じ給ひ、『万里の海上に風波の難を恐る事なかれ。諸神諸仏力を添えて船中安全を守るべし。末世末代に至るまでこの船玉を信ずる輩は堅護の利益を蒙るべし』と告げ給ひ夢は覚めたり。則枕の元に光明輝きたる玉あり其内透き通りて諸神十二体鮮かに拝れさせ給ふ」

と、空海がこの玉を祀ったのが船の守神を船玉というようになったはじめだということを述べている。諸神十二体とあるところなど、船霊を十二船霊と称する民間信仰を採り入れたもののように思われる。現に、

「此船玉十二尊は十二方の本主として四海を守らせ給ふ御誓い願也」とも誌されている。

「其頃大師紀州高野山に此玉を安置したまひ加持祈祷に奇妙のしるし有事を伝え聞き北国の海辺浦々より海上安全の加持を願ふものおびただし。大師つくづく感じ給ふに、隠岐の国の海中より出現し給ふ大山大権現は御神徳あきらかにして諸人の疫病を助け、就中海上の風波の難を救い闇夜に火を掲げて入津をしらしめ、万人の患を救い給ふことと天下渡海の万人その神徳を蒙らざるものなし。然れば先年夢中に授かりしところの船玉を隠岐の国へ送り大山大権現の御神殿におさめて、いよいよ海上安全御神徳を保護し祀らしめんとて隠岐の国へ送り、天長八年三月祭り給ひしよりひとしほ

権現の御神徳も盛んに北国の海辺悪風逆浪しづまり今において船の往来自由を得たり」

というのが、焼火山に船玉大明神を祀るようになった由来だというのである。その玉かどうかは明らかでないが、焼火神社には船玉石というものが所蔵されている。

「玉の形を長く延れば船の姿となり、丸く縮むれば玉の形となる。亦大船を表より向みる時は則玉の姿なり。しかれば船と玉とは万物同体の宝と知るべし。正月二日船を絵に描いて枕にしけれは初夢の吉事をうるといふも、船には宝珠の心あれば、宝を頭に戴くといふ義なり。その時に唱ふる歌に

なかきよのとおのねふりのみなめざめなみのりふねのおとのよきかな

ここに言歌は廻り歌とも云どちらから読むも同様に読まるるなり。和歌六体の一にて丸く書て読時は右も左もぐるりぐるりと廻られ則玉の形也」

とあるところは、同社で出している宝船の絵の由来を船玉信仰に結びつけてこじつけたものである。

最後の一節は

「如是船玉大明神の御神霊を焼火大権現の御神殿に納め奉れば陰陽和順に水火こもごも用を助けて常々焼火大権現を信心有輩は災難を逃れ冥加叶ひ益々渡海安全福壽無量円満なるへし。然れば焼火大権現の御縁起古伝漢字にして人々見難き故、国字に和らげ梓に写して万人の爲にしらしめんと、是を仰げば弥高起御神徳の広大なるを普く知する一助とも成んと然言

焼火山雲上寺

筆者常福寺住快隠拝書

となっている。全文を写すだけの時間がなかったので、要所だけメモしてきたのであるが、結局焼火権現はもと大山権現と称したもので船霊信仰よりも恐らくはもう一段と古い海民信仰の一つの中心であったところへ、船霊信仰も添加されものではないかというのがわたくしの想像である。なお、大山権現の名

が焼火となったのは、後鳥羽院が

灘ならば藻塩やくやと思ふべし何をたく火の煙なるらん

という御製を詠じられたことから、このたく火を以て神号としたということになっている。今も海士の人たちはオヤマといっている(松浦氏)。

大晦日の夜、海上から飛んできた火が火燈杉にとまってから常夜燈に入るという話は有名である。

3

隠岐が古くから海上交通の重要な地点であったことは明らかである。延喜式にも「比奈麻治姫命神社」の名が出ているが、朝廷から度々この神に位を授けられたのも、やはりここが交通上の要所であったからであろう。北前船ーーつまり松前から関西にいたるまでの日本海の西廻り海運諸船にとっても絶好の風待ちの港だったわけで、この北前船、ベンザイによって焼火の信仰が東北地方にももたらされたことは、すでに大島氏の指摘されたところである。

ところで、海上交通における熊野信仰の大きさについては柳田先生もたびたび述べていられるが、この焼火信仰にもまた熊野の影響があることがあきらかなのである。

焼火神社はもと雲上寺と号していたのであるが、その開山は紀州道玉といって熊野から来たということになっている。現松浦宮司の祖に当たる二代目は薩摩の坊ノ津から来たことが天文年間の勧進帳からわかるということであるが、この開山と二代目との血縁関係はわからない。

焼火と熊野との関係を示す証拠は少なくないのであって、雲上寺で出していた午王の文字も、その筆先は烏になっている。またここのお使は二羽の烏だとされていて、二十四日と二十八日(この方は山神のお祭)には、山神の木にいるという二羽の烏のためにお供えを鍋の蓋の上に載せて供えておくと、いつの間にか烏が食べてしまうといわれている。この烏がいつも二羽で、こどもが生まれるともとの親はどこかへ行ってしまうと伝えていることも、紀州や薩摩の伝承と全く一致しているところである。

この烏のことは漢文で書かれた縁起書にも出ている。

4

船霊信仰から焼火信仰を見る場合に、最も興味をひいたのは、焼火山から「神銭」と称して一文銭を出していることである。徳川時代の玩銭目録「板児録」などにも出ていることであるし、同寺の「年中御札守員数」をしるした天保十三年十二月の日付のある帳面にも

一、銭六百銅

とか

一、銭千弐百枚

などと、かためて江戸へ送った数字が記録されているので、当時のさかんなさまも伺われる。天保十三年には年間〆て七千九百銅というおびただしい「神銭」が授与されているのである。今も出されていて「銭守」と呼ぶものもある。この「神銭」と船霊様の御神体として十二文銭を納めることとの間にはどんな関係があるだろうかというのが、わたしの抱いていた興味の一つでもあった。

ところが隠岐に行ってみた結果、わかったことは、この神銭はお守りとして授与されるものであって必ずしも御神体にするために出されたものではないということであった。隠岐では丸木舟だとハヤヲのところに船霊様をまつるのであって、この点牡鹿半島の丸木舟などと同様であるが、ここにもお札をはるくらいだそうで、御神体らしいものはないのである。大きな舟ーーカンコ以上になると帆柱の下に船霊様をまつるが、女の髪毛、銭、賽二個などで、この銭には神銭を入れるものもないではないが、むしろ神銭はお守りのようにして肌につけるものなのだそうである。

隠岐では猫が人を化かすといわれているが、そんな場合とか船幽霊に逢うた場合などにはこの神銭の穴を通してみると、はっきりわかるというのである。また、神銭を肌につけておれば、たとえ遭難しても死体の揚がらないようなことがないともいわれている。網がひっかかってひくことができないので、この神銭を紐に通して下したところ、すぐに網を揚げることができたという話も伝えられている。

もちろん神銭を授与する風習がそれほど古いものでないことは明らかであるが、とにかく御神体に銭を納めることは一応は関係がないものとみなければなるまい。神銭の由来については、頂上に近いから鐘地蔵のあたりで何かが光を放っているのをいぶかってそれを探してゆくと、壷があって神銭が湧出していたのを漁師が持っていったのが始まりだと伝えられている。

5

焼火山の神銭が、船霊様の御神体として十二文銭を納めていることとは無関係だといったが、実は考え方によっては大いに関係のあることかもしれないのである。

焼火の神銭が魔除けに使われていることは述べたが、船霊様の御神体としての銭も、あるいは魔除けとか、船が遭難した場合に海の神に捧げるために、海民が船旅に携行したものが、いつか御神体として考えられるようになったのかもしれないのである。賽にしても、それが魔除けのためだという説が「卯花園漫録」などにはあるし、嵐に逢って船路を見失ったような場合、船霊様の賽をとり出して振り、行くべき方向をきめるという伝承もある。人形も、かならずしも船霊様の姿をうつしたものでなく、遭難の際に身代わりとして海神に捧げるヒトガタだったかもしれない。御神体の中で、もっとも古いものと考えられるのは髪の毛であって、沖縄のヲナリ神信仰との関係は明らかであるが、「山原の土俗」には、難船した際、船頭が自分の毛髪かカコの毛髪を切って海に投げ込んで無事を祈るということがでているが、本土にも同様の習俗があったことは「擁書漫筆」「雨窓閑話」などにも出ているところである。つまり、弟橘媛が日本武尊のために海に身を投じられたように、海神に捧げるためか或いは嵐の神をしずめるための用意として、姉妹がその髪を船旅に出る兄弟のために与えたのがはじまりであるとみられぬこともないのである。

もちろん船霊信仰が御神体を必要とするようになったのはかなり近い時代のことで、廻船によって諸国にひろまったのではないかという桜田氏の意見にも同感である。その一つ以前には、枕箱のようなものの中に、いわば非常用としての携行した信仰のためのいろいろな品が御神体として考えられるようになったという想像もできないではない。そうすれば、その一つに焼火の神銭があったということも、考えられないことではないのである。

近頃わたくしは船霊様という特殊の神が元来あるのではなく、家の神が船旅の守護として祀られた場合に、船霊様とよばれたものではないかと考えるようになった。その証拠は沖縄のヲナリ神信仰およびそれを今に伝えたとみられる船主の妻や娘の髪を御神体とする風に残っていると思うのであるが、焼火の神銭が魔除けやお守りとして授けられたという事実もそのヒントの一つになっている。(二九・一〇・二五)

こては昨年十一月、民俗学研究所における談話会で行った研究発表の原稿であるが、当の焼火神社松浦宮司をはじめ、山陰の同学諸兄に叱正を仰ぎたいために「山陰民俗」の貴重な誌上をお借りしたわけである。

(民俗学研究所代議員)

牧田茂 山陰民俗五号(昭和二十九年十月二十五日)

焼火信仰について研究され、そして発表されたものは、故大島正隆氏「海上の神火」(文化6の7)、牧田茂氏「焼火信仰と船玉信仰」(山陰民俗5)二宮正彦氏「隠岐の神社について-焼火神社」(隠岐関大島大共同調査会刊)があり、そして最も新しく発表されたものに北見俊夫氏の「海上の信仰」がある。このように中央の専門の方が研究の対象となさる程に「焼火信仰」は単に隠岐島民のみのものでなく広い信仰圏と種々の信仰内容を持つ、所謂「霊験あらたか」といわれる大神であった。このすべてを資料にもとづいて記述することは膨大なものとなるので(これはいづれ一本にあとめる予定)ここには北見氏の「海上の信仰」より抄出して焼火信仰の一端を紹介することにした。北見氏に対し心より御礼を申し述べる次第である。猶、焼火信仰を考える時、熊野信仰との関連をのべるべきであるが、ここでは一切こうした私見はのべないことにする。本論考の題目は「海上の信仰」であるが、仮に私が表題の様にして紹介することにした。(焼火神社宮司、松浦康麿)。(一)日の入りのお燈明

「オド-ミヨ-の薪は、削りかけを三本棒に結わえたもので、先ず燧石を三度チョンチョンチョンとうち然る後に火をつける。それを右手に高く捧げトモのカジ柱の所に立って大声で次の様に唱える。--お燈明、お燈明、お燈明、オキノ国タクシ権現様にたむけます。よい漁に会はせ、よいアラシに会はせなはれ千日の上日和。かく唱へ終るとその火を三回頭上に大きく振り回して海中に投ずる。これはカシキの行ふもので其の間船頭始め乗組全員舷に立って祈念をこらすのである。(話者船渡勘治氏、79才」。「日の入りのお燈明」献燈に際しての唱えごとは、岩手県気仙郡綾里村砂子浜(現在三陸村)で「その昔(昭和14年現在)といえども、オキのタクシ権現なるものが何処の如何なる神様であるかは、全く知らず、単に古来からの伝えのままに唱えられてきている」そうである。宮城県桃生郡宮戸村室浜(現在鳴瀬町)での唱えごとの神様の名前には、隠岐の都万目の顎無地蔵の名まで出てくる。これらの伝承を大島正隆氏に語った白髪赤顔の漁師の翁は、かって少年の日、カシキの役に当っていた。また三陸海岸ベンザイ乗に従事し同様の献燈儀礼を行っていた船乗りたちも、ともに酒田以南の海路を知らず、ましてや隠岐の島山をまだ見ぬ人たちであった。さらに、当時すでに伝承者になっていたかれらは「タクシ(焼火)の権現とは昔から船方の神様であるから、是非とも念じなければならぬ。その神様のお社の下を通るときにはどんなアラシ(凪といふ意)のよい時でも帆をセミモトまで引かせ、米一升のオサングを海に撒くものだ」と付け加えて語っていた。(二)タクヒといふ珍しい神の名

この珍しい神の名が、津軽南部の海にまで運ばれた事実や、以下追々述べる文献所収の記録などから1)焼火山の霊験がいつ頃から説かれる様になったのか、2)どのくらいの信仰圏の広がりを持っているのか、3)どの様な霊験内容が語られてきたものか。したがってこの神の性格機能はどうか。4)どの様に伝承が薄れてきたものかなどを考察してみよう。「六国史」類でこの神のことが記されているもので古いのは、桓武天皇延暦18年(799)の記事であろう。遣渤海使帰途にさいし「帰郷之曰、海中夜暗、東西メメ曳、不識所著、干時遠有火光、尋遂其光、メメ到嶋浜、訪之是隠岐国智夫郡、其処無有人居、或日奈麻治比売神常有霊験、商賈之輩、漂宕海中。必揚火光、頼之得全者、不可勝数、神之祐助、良可嘉報、伏望奉預幣例許之。と記載されている。ついで承和5年(838)冬10月この神に従五位下を授け、貞観十三年(871)閏八月二十九日任申、夜流星があり神々に位を授けたとき、この神に正五位下を授けたさらに元慶二年(878)正五位上を授けている。平安初期から都の人々にも知られていたことはこれだけの記事からでも伺えるが、「栄華物語」巻第三六には「根あはせ」の条に「恨みわび干さぬ袖だにある物を恋に朽なん名こそ惜しけれ」をうけて右近少将源経俊朝臣の歌として「下もゆる嘆きをだにも知らせばや焼火神(たくひのかみ)のしるしばかりに」いとをかしくて過ぎぬ」と出ている。焼火神について、「和訓栞」の註では「隠岐国の海中の神火也焼火権現と称す、海部郡島前にまします」と記されている。中世になると、承久の変後、後鳥羽院が島に渡られた日、風波漂白の海上、雲間はるかに例の火が現出した時、院が-灘ならば藻塩やくやと思ふべし何をたく火の煙りなるらん-という御製を詠じたことから、たく火をもって神号とするに到ったというのが一般の説になっているが、「栄華物語」の例でもわかるように、すくなくとも平安末期には焼火権現の名で呼ばれていたのではないかと考えられる。近世になると前述の「日の入りのお燈明」行事に隠岐のタクヒを唱えることが広く行われ、葛飾北斎の「北斎漫画七編」の中に、又安藤広重の「六十余州名所図会」にも「焚火ノ社」としてその絵が画かれており、海民のみならず、江戸人士の間にも知られていたことがわかる。それよりさき、まづ隠岐島前焼火権現社に伝わる同社の縁起は万治二年(1659)の奥書のある漢文体のものと、年代は不詳(筆者常福寺住快穏は文化年間の人につきこの頃と推定)であるが、これをもとにして当時の信仰を折込んだものとがある。それによってみると、平城天皇の御代、大同年中に奇端があり、海中出現の神として祀られたのに始まることになっている。そして焼火山に船玉大明神を祀るようになった由来については、空海法師入唐の折博多の浦で風待ちし、夢の告げをうけ、夢さめて枕元に光明輝きたる玉が出現したとしている。その玉が一度高野山に安置されて後、隠岐国の海中より出現し給うた大山大権現の御神殿に天長八年(831)より納められることになりいよいよ海上安全の御神徳を現わすことになったと記されている。寛文七年(1667)の「隠州視聴合紀」所収の焼火山縁起は、これらとちがって、一条院の御宇(986~1011)海中より出現の火光飛んで山に入りしを以て此社の始めと説き多少相違がみられる。この外貞享五年(1688)の「増補隠州記」寛保三年(1743)の「諸国里人談」天明七年(1789)「紅毛雑話」上田秋成集」などに焼火権現信仰の記事が見えている。明治以降については網羅的に調べ上げたわけではないが、ラフカディオヘルンの「知られざる日本」に紹介されているのは有名である。(3)焼火権現神火の奇瑞

焼火権現に関し、どのような奇瑞が文献や伝承を通じて伝えられているであろうか。ただ漠然と船方にとって、きわめてあらたかな神様であるということ以外に、以上の資料から、具体的につぎのような内容に分類することが出来る。イ)難破しそうになった時祈願をこめる。するといかなる嵐のなかでも三すじの火光がありありと示され、船をその中央の火に向けさえすれば、かならず安全に港をとることが出来る。されば、ロ)平穏無事のときでも前述のごとく、カシキ演ずる処の「日の入りのお燈明」行事にさいし、-隠岐国の焼火権現、早よう港をとらせ給え-と念ずるのであった。漁船は唱え言葉のなかに-オキの国のタクシの権現にたむけます。よい漁に合わせ、よいアラシに会わせてくなはれ千日の上日和-などの文句が含まれる。また、ハ)この社から授与される「銭マモリ」は魔除けとして船乗りにとって護符の役割を果たし骰子とともにこれを船玉さんの御神体として納めている廻船もあった。江戸時代の玩銭日録「板児録」にも記載され、同寺の「年中御札守員数」を記した天保十三年十二月の日付のある帳面にも年間〆めて七千九百銅をいうおびただしい「神銭」が授けられていた。その神銭の由来については「嶺に巨岩在り、其半腹に穴あり是に宮殿を作れり(中畧)鐘楼在り、宝蔵あり。山上へ行道在て到れば、神銭湧出る一壷在り、人壱銭を得る時は水難をまぬがれ疫病をさける(中畧)神徳を記て説に不逞神火を施して闇夜の漂船を助け給ふ凡そ秋津州は不及言に高麗に至っても神火を請時は出すと云事なし」とある。もう一つ重要な要素は、ニ)竜燈神事である。「隠州視聴合記」の著者斎藤勘助の「焼火山縁起」に「(前略)有神燈毎歳除夜見之。海中其始出也、一点如星炬如篝、耿々而明、徐々而立。如見漁火於波涛渺茫之中如有物伝火来焉、漸而近未及山里許対神祠而止。自山而隔一海湾而有村日千振。自千振観之、燈不止於海中遂達於山羊。相伝海神献之焼火之神。雖陰晴風雨年々不同、然必以夕見此燈也。若其燈数年有多少。土人以漁為業者以是為卜。故見燈数多則隣里相慶、以為多漁之兆。此夕土人遠近来観焉。其数千百、年々加盛。自古今尚多矣。」これは、竜燈神事について、近世初期の状況を描写したものである。近くは明治25年ラフカディオヘルンが隠岐に渡ったときの紀行文のなかに、「(前略)焼火山には伝説がある。自分はそれを友から聴いた。その頂上には権現様の古い社殿がある。十二月三十一日夜、霊火が三つ海から現れ出て社殿の処へ昇り、社殿の前の石灯篭の中に入り、燈のやうに燃えて居るといふことである。その光は一度に海から現れるのでは無く、別々に現れて、一つ一つ峰の頂上へ上がってゆくのである。みんな其光が水から昇るのを見に小舟に乗って来るが、心の清浄な者だけに見えて、よこしまな考えや願を有って居る者はその霊火を見ようと待って居ても駄目である(後略)」と記している。以上あげた焼火権現信仰の内容のうち、ロ)についてはすでに検討したが、ハ)に関しては牧田茂氏が「焼火信仰と船玉信仰」といふ論考で船玉信仰上、裏日本に於ける一つの中心地と認め、船玉信仰の性格を究明するなかで「船霊」様という特殊の神が元来あるのでななく、家の神が船旅の守護として祀られた場合に船霊様と呼ばれたものではないかと」いう考へを提出した。その論拠として焼火権現発行の銭守りと其の効能からヒントを得たとし、またそれに沖縄のオナリ神信仰やそれを今に伝えたとみられる船玉の妻や娘の髪を御神体とする風の残っていることなどあげている。これだけでは仮設としてなら受取れるが、まだ論拠不充分なように思われる。(四)竜燈と祖霊信仰

イ)に述べた神火の信仰こそ、古くからの海中出現の神として尊敬をうけて来た焼火山信仰の中核をなすものであり、ニ)は其の後、いつからこの様な神事の形になったものか明かでない。そこで竜燈信仰について海上関係のものに限定せず、もっと視野をひろげて全国的展望に立って考えてみよう。そうした意味では、焼火山の竜燈神事が大晦日の晩におこなわれる点に注目したい。竜燈信仰については、はやく柳田先生が「神樹篇」のなかで柱松の神事から説き起こされ、盆の燈竜や祭の折に柱を立てることも柱松の行事と系紋を同じくするもので、竜燈という漢語は語はもと水辺の恠火を意味し筑紫の不知火(しらぬい)河内の姥が火などがこれに該当し常に一定の松杉の上に懸るという点がわが国の特色といえるのであって燈を献じたという類の口碑はむしろ後に発生したものであろうと説かれた。各地の竜燈信仰のなかで、竜燈が一年のうち一定の時期に発現する例をとらえてみるに徳島県の津峯権現、舎身山竜寺の両所はいづれも除夜の晩に山の頂上へ竜燈が上った。石川県の最勝寿住吉神社は一名竜燈社とも呼ばれ、毎年一二月晦日の晩に竜燈の奇事があったもでこの名がある。(畧)大晦日に竜燈の上がるこれらの例に対し新潟県八海山の頂上にある八海明神の例は七月晦日である麓の里に住む人々は毎年この夜は登山参拝して一宿する習である。此夜山から麓の方を下し臨めば数十の火が燈のごとく連り、連綿として山中に飛来るをみる。(畧)結局、一年のきまった期日をそれらの期日は神霊を送る季節であった事を考へ合はせると、焼火権現の場合も明らかに其の例にもれず、祖霊信仰と関連するのではないだろうか。八海明神の例には祖霊との関係が一層深いように思われる。さらに焼火権現の場合には年占の要素が習合している。(五)竜燈の種々相

竜燈はもと一種の天然現象であったろうと思うのであるが、その名のつけられたのは五山の学僧などの命名でなかったかと柳田先生は推論された「諸国里人談」火光部にいくつかの竜燈信仰の事例を記載している。不知火について「豊後国宮古郡甲浦の後の森より桃灯のごとき火、初夏のころより出る。又松山よりひとつの火いでて空中にて行合、戦ふごとくして海中へ颯と落る。(畧)四五月八九月にかならずあり。これつくしのしらぬい火といふなり。」とありこれも一種の竜燈であろう。橋立竜燈については「丹後国与謝郡天橋立に毎月十六日夜半のころ丑寅の沖より竜燈現じ、文殊堂の方にうかみよる。堂の前に一樹の松あり。これを竜燈の松といふ」と記しまた津軽岩木山に関し「(前略)御祠には、かねのみかたしろ三ならび、その中にまじりて、石のみかたしろのあるは守山の神とか。赤倉のかたに神場(おにば)にて処を見やり、いと静かな夜には、竜燈、天灯のささぐるを見-」とあるのは意味深長に感じられる。(畧)いづれにせよ、近世にはすでに一般的にその名が普及していたようである。これを要するに、竜燈は、信仰のある人々にとって暗夜の道しるべであった。竜燈が発現する時期は、焼火権現その他大晦日の例、八海明神の七月晦日の例などから考えて、それらは祖霊を迎え送る日でなかったか。すなわち竜燈信仰に、種々なる要素が習合したなかで、海上の信仰に関する部分は重要なものとして伝承されてきた。そして海上で夜を迎える廻船や漁船が行う「日の入りのお燈明」行事は、海中より竜神が捧げる燈火をカシキが代行する形をとったと解することはできないであろうか。(6)焼火、篝火、燈台、竜燈

海上での神火の発現は、どこまでが神秘でどこからが現実生活なのか区分しがたい面をもっている。海上航行上、港や岬によって暗でも目印になる何かがあった。燈台以前の昔の生活を考えてみれば思いあたる点が多い。これまでにも述べてきた処であるが、焼火権現に感応する”みちびきの火光”に似た神火が各地に伝承されている。同じ隠岐島後の五箇村久見(くみ)では、その沖合いを通って難破しそうになると、一心に内宮さん(久見の伊勢命神社)を拝んで、オヒカリを上げて下さいと念ずると久見の波止(はと)にオヒカリがあがって目印になるといわれている。新潟県西蒲原郡間瀬村での伝承では、野積との村境に祀っている榎坂の地蔵様が、シケのときに火がついて知らせてくれると信じられている。この種の伝承に対して、現実的な目当てとして、夜間の燈台以前の常夜燈、燈明台などで火をともしていたこと、発生的には篝火をたいていた処を考慮してみる必要があろう。神秘的な神火の出現をすべてこのような篝を焚いたところに此定することは必ずしも当らないかもしれないが、何かしら相関関係があってのことではなかろうか。(畧)航路標識として、最も原始的な焼火(たきび)、篝火が近代的な燈台設置まではもっとも普通のものであったことを示すであろう。能登の三崎も重要な目当てになる場所であったが、三崎の権現様の奥宮が山伏山の頂上に祀られ、そこで篝火を焚いたことが伝えられている。そうした意味から隠岐の焼火権現の焼火も、篝火を焚いたタクヒからその名がtけられたのではないかと考えられ、またこの山の竜燈神事で述べた如く「有神燈毎歳除夜見之。海中其始出也。一点如星如炬篝--」「社殿の処へ昇り、社前石灯篭の中にいり、燈のやうに燃えて居る--」と伝えられる。竜燈とび来たって灯篭の中に入る伝承は、焼火権現だけの伝承ではない。以上の点を勘案してみるとき、竜燈と灯篭との媒介から、暗夜の道しるべ、目当てに焚いたもっとも素朴な篝火との対応関係に注目してみたいと思う。信心ある人にとって、体験的なある現実が、神秘的なひらめきをもって、心のなかに竜燈などの火光を現ぜしめるのではなかろうか。(7)海上信仰の伝承

「諸国里人談」の著者は「焚火」の項に「隠岐国の海中に夜火海上に現ず。是焼火権現の神霊なり。此神は風波を鎮給ふなり。いづれの国にても難風にあひたる船、夜中方角わかたざるに、此神に立願し、神号を唱ふれば、海上に神火現じて難をのがるる事うたがいなし」と述べついで後鳥羽院隠岐遠島の故事にふれ、焼火権現の来歴について一条院の御宇に海中より出現し給う由緒を引用しているところをみると、文献から得た知識も相当含まれていることは確かであるが、当時のいわゆる里人談を紹介した点も疑いえないであろう。18世紀中葉における、その里人談の内容をなかに置いて、昭和10年代の故老からの伝承と、文献を遡って、本稿で前述した「日本後紀」所収の延暦18年、遣渤海使帰途にさいしての記事と、これら三者の間にいくばくの差異があるであろうか。このような事情から推して遣渤海使の筆にとめられた信仰内容は、それ以前の悠久のいにしえからのものであろうことを、今にして想うのである。その継承の古さと根強さを痛感するものである。一方天明7年(1787)記するころの「紅毛雑話」では「洋中にて難船の時、舳先の方の海面に神火の現ずるを見る時は、其船かならず恙なし、蛮人「フレ-ヒュ-ル」と号く「ウヲ-ルデンブ-ク(書名)」にも説あり、一昨年来りし「カピタン(役名)」「ロンベルゲ(人名)」印帝亜(いんでや)の海上にて難船の時、彼神火を見たるよしを語りしと、家兄の物語なり。吾邦焚火山の神火と同日の談なり」とあり焼火権現信仰の広がりと内容の斉一性に驚く。この信仰は、時間的経過の深さと空間的広さという点において考えさせられるものをもっている。

『隠岐(島前)の文化財一号』

(2)御伊勢参宮講前書。それ伊勢両皇太神宮は天下の宗廟にして百王鎮護の至尊神仏聖の惣本地なり。御恵の新たなる事は座に述べがたし。あしたの日の山の端に出、夕べの月の海づらに浮かび至らぬ隅もなきは皆是神明の余光なり。天地の間に生を受け月氏晨旦といえどもいづれの輩か神恩に洩れ奉んや。就中、吾神国に生るるものは大神の懐子なり。上天子より下庶民に至まで一日片時も神恩を忘れてはあるべからず。恩を得て恩を忘るは畜獣にもおとれり。往昔元禄年中牛鳥神明に詣で翅を刷ひ頭をたれ神明の徳を尊び不信の輩の耳目をおどろかせり。浅間しき禽獣なおかくのごとし。況や五常を備え有情に冠たる人間誰か信仰し奉らんや。億劫にも受けがたき人身を受、幸に有難き吾神国に生まれ、何ぞいたづらに時日を過ごし空しく年月を送らんや。ここを以て男女参拾人参宮講を結び、二季の懸銭を集め一度神明へ歩を運び宮川の流れに身を清め至誠心に「あまてらすすめおほむかみ」を唱奉り、神前を拝し能く神恩を報し奉らんと欲す。一度の参宮の功徳は万善万行にすぐれ、一遍の神名号には無量の重罪を滅し八百万神はもとより、閻摩王三世の仏菩薩も恭敬礼拝し給ふこと疑いなし。功徳利生更にはかるべからず。猶まめやかなることは旧記に散在せり繁をいとふて爰にはぶきぬ。唯其の一、二を記すのみ。興行誠に速やかに参宮成就せば、現世安穏家内豊楽子孫繁栄豊貴自在にして、浮世又高天原無為の都に至らん事、何ぞ瞬息を待んやと云に。倭姫尊の宣く。此神名号は大道を悟る勤めゆへ、死人月水穢火其外忌服などあるとても少しもはばかりなく、神名号を唱へぬれば、其功徳にて有るほどの穢忽にはらわれ、其所其身も清浄に成るのよし、しるし置き給へる上は道行の内婦人は月の障等もこれ有る可く候へ共、信心の誠候へば、神明納受遊され参宮空しかるまじく候。熊野権現の御歌に、もとよりも、塵にまじはる、神なれば、月のさわりは、何のくるしき。惣して男女貴賎僧俗を論ぜず日本に生るるものは、大神の氏族なり。然るにその元たる神道を忘れ異国の法を第一とするは先異端なり。たとえば僕あり家主人につかへずして、能く他の主人に仕え、又子ありて其父母を捨てて他の父母に孝せば豈人悪さらんや。此趣きをよく弁へ先神明を尊び、猶余力あらばいづれの異道をも勤め神道の翼とすべし。弘法大師の歌に、あるといふ、あるが中にもとりわけて、神道ならぬ、成仏はなし。神道引導の歌に。生まれこぬ、さきも生まれて、住める世も、死るも神の、ふところのうち。定。1)御講定日は霜月十一日早朝行水垢離身を清め欠無く出席仕り、大神宮を勧請奉り、御神酒幣帛を捧げ、異口同音に神名号を唱え奉り、意願成就子孫繁栄を祈り奉り、喧嘩口論一切不浄なる誥開仕間敷候事。

2)懸銭は一年四百文に相定め四月十一日、十一月十一日両度異変無く急度相立申す可く候。勿論懸銭は御初穂同然の儀に御座候間、たとえ仲ヶ間中に勘定合これ有候共、指引次やり一切自分勝手なる算用仕間敷候事。

3)人数参拾人を四に分、四人の組頭を定め懸銭万端世話仕る可く候。組下懸銭不埒は、組頭の不世話に御座候間、組下の内至て不如意なる者又は不精なる者は前度より尋合、正銭を以て出来申さず候はば、麦大小豆日雇手間其の人の勝手次第に立てられ講破り申さざる様に、四人の組頭工面仕り、組子を励まし講終迄、退屈無く仲能く成就仕る可く候事。

4)懸銭は集まり次第四人の組頭預かり利満仕り、又茶木綿等相懸のもの調置き利廻しに相成様に才覚仕り、少にても懸銭の足しに相成様に仕る可く候事。

5)参宮仕候儀は、前年より三人宛鬮入、鬮落のもの一人前に懸銭の内四貫文相渡申す可く候事。

6)参宮の序に西国順礼又は大和廻り仕り度者これ有り候はば、遠慮無く順達仕る可く候。諸神諸仏も皆天照宮の御身分にてこれ有間参り候事少しも苦しからず候。併し参宮第一と念願仕り、外は次第廻りと相心得申す可事。

7)船中乗合道中懸連は男女打込にこれ有候間、婬事妬毒一切不浄なる事申し懸け間敷候。遥々参宮仕り候ても、婬欲等不浄これ有候はば、男女共に邪婬の罰のがれ難く候。一生多病無福の身となり子孫も繁昌仕らず候。第一戒たくべく候事。

8)出船より道中帰帆迄、殺生並誑惑仕間敷候。平生は渡世にこれ有の間、是非に及ばず候。参宮の間は堅く相慎み申す可く候。天照宮は慈悲第一の大神にてましませば、殺生誑惑は御嫌い遊され候。既に以て宮川阿漕ヶ浦其外神領の内は殺生禁断放生の地に御座候。人畜異といへども殺生は死相なり。誑惑は盗人の端なり。君子猶以て慎まざれば、神明何ぞ納受これ有るべき。何分急度相慎み申す可く候事。右条々堅相守興行速に参宮成就仕り、神恩に報奉可く候。尤も拾年余を経候事に御座候へば、各退屈にこれ有て可く候共、何れも心法仕り、四人の組頭は組子を諌め組子は組合を励まし退屈無く御講成就仕り、内外共清浄に参宮仕り、宮川の水に身を清め御神前に於て神名号を唱奉り丹誠に抽で村里静謐家内安全子孫繁栄意願成就を祈奉る可きもの也。依而願状如件。明和五年戌子正月十一日。橋村講中。茂八組合、伝兵衛、源四郎、久五郎、儀右ヱ門、喜兵衛、きん、きさ、萬右衛門組合、宇左ヱ門、勘助(以下氏名略)。

(3)以上がその全文である。これは快栄が起草したもので、橋村(今の波止)の藤森家(面屋)に保存されているものと、私の方にも控えが残っている。快栄自身、僧籍にありもっぱらこの様な主意書を書いたということは、当時の社僧というものの在り方の一端を伺う上で参考になろう。さて、この文書の橋村(波止)は焼火山麓にあり、現在約五十戸位の集落であるが、当時は三十戸で、文中「同士男女三十人」という事は全戸に当るわけである。この外私蔵の資料「弘化三年伊勢二人別覚帳、大津村」という横帳の一冊があるが、これは六十八人で講をなしており、これも当時の大津の全戸数であった。この外にも二、三見たことがあるがいづれも集落全戸を単位として組織されていた。大体島前には百戸を越すような集落は少ないので、集落全戸を以て講をつくるのが普通のようである。次に、講日であるが、波止の場合は四月と十一月の十一日と定めているが、他の場合は記録も伝承もないので島前全体については詳にしない。次は講当日の行事についてである。これは他の講も大体同じで、神供として神酒、粢一重~三重、塩水等を供え、各自拝礼をした後で、路銀の懸銭を集める事と、二人~三人の代参者を鬮によって選び出すこれが主なる事であった。これはすべての代参講に取られる方法であり、又この鬮に当ったものを代参者ということは各地の例と変りない。

(4)この様にして決められた処の代参人は大方が四月から六月の頃を見計らって参宮に旅立ったものの様である。講の資料として橋村の様な定書等の残されているのは、当地では珍しい例で、大方の資料は講銭の出納が記されている程度である。一例として、一人宛の割当額と代参人一人宛の路銀について、橋村の場合と大津村の場合をあげてみると、前者は一人割四百文で、代参者には四貫文が出されており、後者は一人割三百四十八文で代参者には十一貫文をあたえている。又講銭の年出法も両社異っていたこの事については次で述べることにする。

(5)講銭の捻出方については前記橋村の如く、四百文を年二回四月と十一月に正銭を以て各自が納める方法と、次に示すような、区の共有林を共同で伐採してこれを売却して参宮の諸経費に充てる方法とがあった。弘化三年伊勢二人別覚帳、大津村中。村中申合之儀は木切りだし壱ヶ年に弐人宛参詣仕候事、一人に銭拾壱貫文づつ渡可申こと。と規定し午六月(註、弘化三年、1846)。拾壱貫文、平八。拾壱貫文、菊五郎。外に壱貫七百文、酒壱斗。これは牛六月伊勢講相談の時の御神酒、〆弐拾参貫七百文、是を六十八人割三百四十八文六分づつと記され、壱〆五束(註2、壱〆五束、薪「一〆」は木の長さ一尺八寸~二尺のものを、高さ二尺五寸巾三尺に積んだもの。束は長さ五尺の縄を二回まわしてしばった木の数量(西ノ島、美田の例)三百五十七文、長尾、八文余り。同、三百五十七文日当八文余り。壱〆四束、三百三十文、中瀬、十九文不足。壱〆四束半、三百四十二文、吉右衛門六文不足(以下略)と以下六十八人それぞれの薪雑木の伐採量とこれが価格並に一人割三百四十八文八分に対する過不足が記されている。然して規定した如く年に二人宛参宮しても三十四年間もかかる事になるので、中断された時もあったらしく、明治十七年に講員の元帳を書改めているが、其の時まだ二十人も残っている。この元帳には面屋の如く参宮を済ました者にはそれぞれエトによって参宮の年が記されているので、結局大津村の場合は、弘化三年に始まった伊勢講が明治二十六年になってやっと全部の者が参宮を終えた事になっている。

(6)さて次は、隠岐島よりの参宮についてであるが、これは今の処他の資料がないので、快栄の「参宮道中日記」によって考察をすすめてみる。先ず、経路であるが、ここにあげるのは一例であって島からの参宮には必ずしもこの経路をたどったとというわけのものでもないが、明治時代に参宮したという故老の話を聞いても、大方が先ず大山寺に詣り、四十曲峠を越えて山陽道に出たとの事であるので、参考にはなると思う。「道中日記」によると四月二十日に出立して、帰島したのは六月二十五日この間六十五日を要している。(地図参照のこと)この時の一行は五人、内二人は女連れであったので、日数は多くかかったものと思う。日記といっても綿密なものでもなく、経路、宿屋名、発着時刻、宿料、買物代等々いわば毎日の金銭の出納が主でそれに前記の様な事が記されている程度である。始めの方を記してみると、「四月、二十日出達千ブリ郡に出、浮二日逗留、同、三日四ツ時出(註4)、七ツ三保関着(註5)。安来屋久平方宿ス。四月二十二日、銭二十四文、四人、三保殿(註6)ヘ上ガル、神酒五合代、八十文、四人、同百文、三保関ノ宿ヘ出ス、四人、同二十三日朝伯州サカイ行、直ニ安来行。銭二百八十文、かさ代二つ代、同百二十文、かさ二つ、銭壱貫二百二十文、木綿壱疋(下略)といった塩梅のものである。経路は、出雲美保関を二十二日に出発して次の日は安来泊り。翌日は清水寺詣り、米子在の今在家泊り。赤松越をして大山寺詣。因備線の根雨に下り坂井原、美甘を経て備中神代着は二十七日。勝山、勝央、三日月を経て、姫路に着いたのが五月三日、此間十一日を要している。途中には宿屋あり、中食の茶屋もあって、これも堂々たる街道であったわけである。それより須磨、西宮、大阪、伊丹を通って京都着が五月十一日、大津、水口、松坂と歩いて伊勢着五月十六日。隠岐を出立より二十七日目に目的地山田に着いたわけである。毎日の出発は大体五ツ時(午前八時)宿着時を七ツ時(午後四時)一日八時間を歩いている。伊勢での宿は山田守屋金大夫方宿となっている。この項を抄出すると、七ツ過守屋金大夫宿ス、同十七日、雨天、守宿逗留、金百疋御初穂上ル、宮廻り両度、銀弐匁六分五厘かへる、金壱、代壱貫五百六十四文、と、いとも簡単に記されているので参宮の様子など知るよすがもない。翌十八日は六両の中を朝熊山に詣で此の日は小俣に宿している。帰途は高野山参拝の為、八太、新田、初瀬、宇野を経て二十四日高野山着。ゆっくり順拝して、翌日午後に下山して慈尊院泊り。法隆寺、奈良、宇治を経て再び京に着いたのは六月一日であった。京で一週間滞在、八日出立、それより須知福知山、河守(大江)宮津、久美浜を通り城崎着は十四日、三日間入湯の後キリハマ(竹野町)より舟をやといモロイソに出、ここから隠岐島後の船権現丸というのに便乗、風待ちの後二十日に出帆西郷着が二十三日。帰りはゆっくりした旅をしているので、往きの時より日数を要して、六十五日目に帰山したわけであるが、途中京の滞在、城崎の入湯の約十日間を差し引いても五十五日を要した事になる。いづれにしても隠岐島よりの参宮という事になると早くても四十日~五十日を要したものと思われる。

(7)それでは参宮に要する経費は一体どれ程であったろうか。前に引用の橋村の場合は明和から安永にかけての参宮で一人宛四貫文、大津村の場合は弘化から明治にかけてであるが十一貫文の路銀を渡していR。今道中日記によって宿の木賃、米代価、酒代等を抄出し、これを元として大体の諸経費を考えてみることにする。左に主なる宿泊地と木賃、米代を一覧にして示すと、(地名、米1升代、木賃)今在家、90文、35文。神代、76文、40文。勝山、90文、45文。勝央、86文、40文。姫路、77文、32文。石山、100文、40文。水口、100文、松坂、()、32文。小俣、116文、30文。八太、110文、35文。初瀬、106文、30文。神戸、95文、35文。京都、112文、55文。奈良、100文、55文。久見浜、93文、35文。となる。又当時の酒一合代金は大体十六文から十八文位。これで見ると当時(天明四)仮に一日百文としても約六十日で六貫文は入用になる。橋村の場合は明和五年より始めていて、四貫文宛渡している。この頃の米価(註8)は一升五十文前後、木賃二十四、五文という事であるので仮に一日八十文として五十日位の経費はあった。大津村の場合はこの時代より約六十年後の事であるので比較にはならないと思うが十一貫文宛渡すから大体の経費はあったであろうが、橋村に比較すると物価も相当上がっていた事と思われる。以上大まかではあるが、資料に基づいて一通りの考察を試みたわけだが、講費の捻出も苦労する百姓衆にとっては参宮はなかなかの思い立ちであり、さればこそ一生一度の参宮は一入の感激であり、又念願であったわけである。さきにも述べた如く伊勢講は殆どが当時の村(今の区)単位に組織されていたから代参が全部終了するのは大津村の如く明治の中頃までかかった様な例は珍しくなく、うたわれる民謡に伊勢音頭があるが、この節まわしは本場のものとは随分違ったものになってしまって、今ではまるで別な民謡の様に思える程変化している。この事は伊勢講としての記録はなくてもある時代に島の伊勢参りも相当盛んであったという一つの証左にならないものであろうか。

(8)伊勢講を考える時、伊勢の御師(オシ)について是非ふれなければならないが、これも古い記録は今の処見あたらない。最近発見された資料で浦郷村の庄屋であった渡辺家に「諸国配札配当帳」という一冊がある。これは伊勢のみでなく、近くは大社、日御崎、遠くは高野山、京都愛宕山等々から来島の御師から神札をうけ、それを浦郷、赤之江、珍崎、三度の各区に頒布し、そして御初穂を納入したものの控えで、嘉永元年から明治四年までの間の記載がある。所謂御師が持って来る神札は当時は庄屋が責任を以て頒布したものである。参考までに初めの方をあげると、諸国配札配当帳、嘉永元年申六月十七日、高向二頭大夫様御使者渡部正兵衛殿知夫里村より四ツ下刻御出、同日美田村へ御越被成候、一つ、箱御祓、三拾二。一つ、見先御祓、百拾枚。一つ、はし、百七拾弐ぜん。(畧)一つ、箱御祓、一。一つ、萬金丹、壱。一つ、扇子、二本。一つ、風呂敷。一つ、箸、壱袋。〆二百文。庄屋所、〆三貫六百五十八文、右者大庄屋所に而御使者渡部正兵衛殿へ直に相渡申上候、六月二十一日(下畧)すこしく説明を加えると、高向ニ頭大夫というのが、伊勢の御師職で、この御師というのはそれぞれの縄張が厳重であって、隠岐の場合は二頭大夫の管轄であった。(因に伊勢から廻って来る大大神楽の大夫とは無関係)先ず来島すると各村々の庄屋所を訪ねて恒例の通り配札を依頼し、村送りで次の村へ出立して行く、なかなか権威のあるものであった。箱、見先(剣先)御祓は神札の種類、それに箸をつけたものである。萬金丹、扇子、風呂敷、ここにはないが伊勢暦等は庄屋所への手土産として持参したもの。数量は浦郷村全体の配布数である。又、私蔵のものに、記、一金三百疋也、右者此度主家大口付御寄付御頼申上候処格別之思召を以御寄付被成下恭頂戴仕候何れ帰国之上無相違収納可仕候為後日仮請二候仍如件。高向ニ頭大夫、渡部正兵衛印、嘉永五壬子年七月、雲上寺様。又、西郷町高梨氏所蔵の「伊勢講打入銭並差引帳」(嘉永七年)に卯三月二十三日、壱貫七百文、金壱分、此分伊勢大夫渡辺正兵衛様へ宿大仲より御案内被下候節中間より進上物に成申候、同四月二十一日、参貫四百文、金弐分、此分右同人様帰国之節中間より進上物ニ成申候(下略)。右の記載がある処からして隠岐全島二頭大夫の管轄であった事がわかる。橋村の如く地元に先達のいる場合は、それが中心となって「講」を組織する事も出来るが、そうでない地域では、こうして毎年廻国して来る伊勢の御師の配下の者が講をつくる事を勧めたのではないか。

(結)本稿の初めに「山内の一角に伊勢山を見立て内宮、外宮の碑を設け云々」と書いたが、この碑のかたえに、天明三癸卯六月吉日、奉詣両皇太神宮御宝前、と記された碑があり下方に快栄外参宮者の名七名が記されている。もう一基天明六年五月の記名のある右同様の碑がありこれには八名の名が記載されている。参宮の記念碑まで建てるという事は、今の感覚では想像も出来ないが、昔の旅には出立に当って水盃までして旅立ったといわれ、それだけに一生一度の念願かなって参宮も恙く終えて帰った時の喜びは感慨一入であり記念碑まで建てる気になったものであろう。

(註1)天明三年の参宮記念碑に、宇賀村八百次、伊平太、別府村□□、美田村平兵衛、安右エ門、快栄、おとら、とある。天明六年の碑、美田村みそや祐七の外、大津おくり、浦郷村、清八、同、大江およし、おせん、雲上寺快栄、覚善、宥海、美田村安立常右エ門とある。

(註2)壱〆五束、薪「一〆」は木の長さ一尺八寸~二尺のものを、高さ二尺五寸巾三尺に積んだもの。束は長さ五尺の縄を二回まわしてしばった木の数量(西ノ島、美田の例)

(註3)「参宮道中日記」は年記の奥書はないが、「辰六月十五日」とあり、他の資料も参考にして「天明四年辰年」と推定した。

(註4)4ツ時(午前四時と午前十時とある)

(註5)七ツ時(午後四時)知夫里発午前十時とすると六時間で美保関に着いた事になるので一寸早すぎる様だ。しかし順風にのるとこの時間でも行けたものだという。この場合何れか不明。

(註6)美保殿=美保神社の事。

(註7)モロイソ、現在の住吉(旧芝山港)か諸寄か不明、ただしキリハマより舟を雇ったとあるから、さすれば諸寄の方が妥当かもしれぬ。加露当りでないかという考え方もある。

本稿は昭和35年、神宮司庁刊「瑞垣」(47、48)に掲載したものの改稿である。前稿における誤を訂正し、新たに、御師関係資料を加えた。(52、4、4)(隠岐島前文化財専門委員)

『隠岐(島前)の文化財七号』

その制度の初期から享保ごろまでは政治視察の上で幕府にとっても効果をあげたといわれているが、寛文ごろからは殊に海辺浦々の巡見が重視されたという。焼火神社の御社参記録には、寛永十年の巡見以来の記録がその都度認められ、和巻手記にある先触れから知夫一泊翌日社参、一泊のこともあり、休息の後出発の場合もあった。ここには、その一つをあげて大体のことを知っていただく事にしたい。

淳信院様御代替え翌年。延享三年寅六月御巡見御参詣之記。大巡見。小幡又十郎様、御知行千五百石。板橋民部様、同千七百石。伊奈兵庫様、同千石。延享三年寅四月二十八日雲州三保関より知夫里湊江夜五ツ時に御着船翌二十九日四ツ時橋浦より御登山、御迎住持宥賢伴僧清水寺、有光寺恵光、精進川土橋之前に而御待受申上、小幡又十郎様御用人関仲右衛門殿三張常助殿御先へ登山、直に神前へ御参詣済、寺へ御入り候而、又十郎様より住待へ御口上之趣並御初穂白木台ニ而御持参取次、同宿春山、次に又重郎様御乗物五丁程跡より参、伴僧壱人ツ、御案内路次門迄参り夫より御座敷江之御案内春山。次板橋民部様右同断、次伊奈兵庫様右同断。御座敷江御着座巳後、住持御目見御挨拶申上、次御引渡三宝、次御盃御吸物次御酒次御肴等。一、御行水之支度仕候得共、御行水は不被遊候。神前へ御参詣御案内春山、祖寛、拝殿に御待請ハ清水寺恵光、住持御殿之高蘭之内ニ着座、御三殿之膝付迄御登り御排相済、拝殿へ御帰座之上、御神酒御洗米差上寺へ御着座。一、御用人衆御家老衆六人屋舗、御家老衆四人上ケ炬燵ノ間、士衆二十四人客殿ニ而是迄御吸物本膳御上候同断、但客殿光之間へは二之膳出し不申候。一、家来衆七於余人是亦こたつ之間、囲爐裏間ニ而三しきりに膳部差出相済候。外ニ雲州より渡海之御船手等大勢入込杯之外膳部余計出し候、殊ニ御船手等勝手迄入込大混雑ニ御座候。一、雲州より御馳走方三人御料理方御茶道、是ハ新六畳之間。一、医師衆三人、是ハいろり之間上ニ着座此外、御供人数十人斗は隠居ニ客着座、是も二しきりに膳相済。一、雲州より之御船頭衆三人此外、中間等拾四五人は座敷無之ニ付直に橋へ下山。一、当島御郡代御代官目付元吟味方、是ハ朝五ツ半時知夫里より登山膳相済夫より西之蔵ニ着座、其外下役人衆勝手廻りニ被居候。一、当山ヲ九ツ半時御、下向橋浦へ、御下山夫より美田へ御通り御船ニ而、別府泊り御見送り住持、伴僧若党ニ而精進川土橋罷出候。一、先達而、雲州より両度之御巡見御渡海海上安全御祈祷被迎遣候、御初尾白銀一枚神献御座候。則前方を護摩キ行御巡見御登山之節座敷ニ而右雲州より御祈祷御頼ミ被露仕御礼差上申候。

一、翌晦日別府御本陣迄御影神銭等持参、昨日御社参之御礼ニ住持罷出候、伴僧長福寺春山、若党伊八、外ニ二人召連。一、同日海士村へ御渡海御泊。一、五月朔日島後都万村へ御渡海、同日西郷へ御越し二夜泊同月三日島後御出船三保関へ御着船。

夘月晦日之献立。御引渡、三宝、御吸物、御酒、御肴、三種。御本膳。生盛。夏大根、すまし、志ゃうが。御酢和会。きくらげ、御汁、小志いたけ、めうが竹、ふき、ゆず、山椒。御煮物。むかこ、水こんにゃく、御飯、路くぢやう、引而、香之物。二之膳。平皿。ちくわとうふ、くわい、竹の子、かんぴょう、つけ松たけ、御汁。とろろ、あおのり、包こしょう、猪口。こまとうがらし、うこぎ、すりわさび煮。御麩皿。麩。いり酒、生こんにゃく、指末、海そうめん、けん青梅、かんてん、れんこん、河たけ。

御地紙折。山のいもちりめん焼、あけこんぶ、やきしいたけ山枡みそ付。御酒、御肴。ふりけし、ひたし物。御肴御吸物。みそ、御吸もの、御肴。此方見合。後段。御茶、御菓子、御餅。すまし御吸物、へきいも、しいたけ、しほで。御酒御肴いろいろ。

御次之献立。皿、すあへ、夏大根、こんにゃく、青みちさ。汁、あられとうふ、ふき。煮物、香之物、おわり大根、むかご、氷こんにゃく。飯。平皿、引而、山いも、わらび、かんぴょう、あげとうふ、こんふ。指味、からしかけ酢、とさか、かんてん、ちさ。あへもの、ひじき、白あへ。酒、肴、いろいろ。

後段、茶。料理人、水野善兵衛。手伝、崎村観音寺。美田重左衛門。別府次郎左衛門。座敷給仕等配役覚。知々井春源、同宿恵光。同宿、春山。一、御座敷、規寛、小座敷、美田新九郎。同、伝之進。先炬燵之間、海士村建興寺。美田甚兵衛。客殿、有光寺。美田甚助。度した炬燵之間、大山教運。美田次郎右衛門。同儀右衛門。囲爐裏間、美田儀右ヱ門。同八之丞。はし伴助。新座敷、別府千福寺。同松之助。座敷惣見役、美田長福寺。勝手見繕、浦之郷。七兵衛。勝手繕場見繕、知夫里伊八郎。酒方、文太夫。四郎兵衛。行水場役、二人。勝手働、男女二十三人。料理方、四人。〆五拾四人。一、橋村より御登山之節床御小休所迄御茶持参役。新九郎、千太郎。松之助、作左衛門。此節毎度ニ遣候人足四拾参人、是ハ西鳥居より内道橋掃除等ニ遣候御社参当日人足遣候。右何レも橋村之者共。一、御札守役、宇野大和。是ハ護摩堂ニ而出ス御影六百枚程用意仕置、是ハ沢山也。神銭三千程拵置候得共七百、程不足ニ付翌日相成別府へ持参仕候、壱枚縁起等余程入用也。一、当寺之寺号山号並住持之名同宿之名迄書出候様被仰候ニ付則左之通書出候。覚。一、焼火山雲上寺住、兵部郷法邦宥賢。同宿、春山。恵光。視寛。一、当山境内並寺内間数書出候様。被仰出左之通書出候。覚。一、隠岐国嶋前知夫里郡美田村焼火山雲上寺。寺内間数梁行五間半桁行十五間。境内麓寄り絶頂迄拾丁余東西拾二三町。右当山之儀断崖絶壁樹木深欝故巨細ニ難斗候故大既書上申候。延享三年寅年四月二十九日別当兵部卿法印。宥賢印。如此三通相認別府(翌日御礼ニ罷出候節差出申候。御初穂之覚。一、金弐百匹、小幡又十郎様より。青銅三百文、銅御用人衆中より。一、同弐百匹、板橋民部様より。青銅三百文、同御用人衆中より。一、同弐百匹、伊奈兵庫様より。青銅三百文、同御用人衆中より。以上である

一回の御社参記は終っているが、大方の場合、この大一行は焼火山の苦心も大変なものであったことであったにちがいない。和巻手記の方では、島前村方の方の苦労がわかるが、焼火山が中心になって、当時の島前各寺々の僧を集めて、その応接にあたっていることがわかる。こんな大仕かけな仕事を仰遣わされ、それをみごろに果たしてきた当時の焼火山雲上寺の実力は想像以上であって、後年の焼火信仰の普及と経営に大きく作用したと考えられる。いまは、島民から忘れ去られているけれども、巡見使の来島と、焼火社参りの例外のなかった史実について、もっと考えてみたいと思うのである。それにしても巡見使が必ず最初に着岸し、そこで、一泊した知夫の地に、なぜその伝えがのこらなかったか不思議思はれる。筆者が島後の古文書で調べたところではその当時の知夫の宿割りの明記したものも残っているので、知夫には伝えだけでものこってよい筈である。何かわりきれない感じがする。

巡見使社参。

1、寛氷十年、大巡見、市橋伊豆守。村越七郎右衛門。拓植平右衛門。

2、寛文七年、大巡見、稲葉清左衛門。大巡見。市橋伊豆守・村越七郎右衛門・拓殖平右衛門。大巡見。稲葉清左衛門・市橋三四郎・徳永頼母市橋三四郎。徳永頼母。

3、延宝九年、大巡見、高木忠右衛門。服部久右衛門。佐橋甚兵衛。

4、元禄四年、御料巡見、秋田三郎左衛門。宝七郎左衛門。鈴木弥市郎。

5、宝氷7年、大巡見、黒川与兵衛。岩瀬吉左衛門。森川六左衛門。正徳二年、御料巡見、大巡見。高木忠右衛門・服部久右衛門・佐橋甚兵衛御料巡見。秋田三郎左衛門・宝七郎左衛門・鈴木弥市郎。大巡見。黒川与兵衛・岩瀬吉左衛門・森川六左衛門。森山勘四郎。三橋勘左衛門。湊五右衛門。

7、正徳六年、大巡見、鈴木藤助。小池岡右衛門。石川浅右衛門。

8、享保二年、大巡見、松平与左衛門。落合源右衛門。近藤源五郎。

9、延享三年、大巡見、小幡又十郎。伊奈兵庫。板橋民部。

10、延享三年、御料巡見、佐久間吉左衛門。野呂吉十郎。山田幸右衛門。

11、宝暦十一年、大巡見、阿部内記。弓気多源七郎。杉原七十郎。

12、同年、御料巡見、永田藤七郎。高野与一左衛門。児島平右衛門。

13、寛政元年、大巡見、石尾七兵衛。御料巡見。佐久間吉左衛門・野呂吉十郎・山田幸右衛門大巡見。阿部内記・弓気多源七郎・杉原七十郎御料巡見。永田藤七郎・高野与一左衛門・児島平右衛門大巡見。石尾七兵衛・花房作五郎・小浜平太夫・花房作五郎。小浜平太夫。

14、同年、御料巡見、清水利兵衛。池田八郎左衛門。村尾源左衛門。

15、天保九年、大巡見、諏訪縫殿助。竹中彦八郎。石川大膳。

16、同年、御料巡見、高橋。八木岡。山本。天保九年の大巡見は、松江藩人

数を入れ

御料巡見。清水利兵衛・池田八郎左衛門・村尾源左衛門

御料巡見。高橋・八木岡・山本

て総渡海人数は四百十三人といった大がかりのものであった。近世の焼火信仰。早くから航海安全の神として崇められていた焼火権現が、西廻航路の航程のなかに隠岐が入ってから航海業者や船乗りの参詣が多くなったこととあわせて、この数度ににわたる巡見使の参詣が慣例になって、地元の篤い信仰とともに、焼火信仰は全国に拡がり普及していったことはまちがいない事実である。補。知夫里村、大江、渡辺喜代一氏の所蔵古文書のなかに、(襖の下張にしたものをはぎとったもの)巡見使の人馬先触の断片があったので、それをかかげて参考に供したい。前文紙切れてなし。宝暦十一年巳三月十。但馬宿中。○人足弐人馬二疋従江戸播磨但馬備中備後美作石見丹後隠岐国迄上下並於彼御用中幾度も可出之、是者右国為巡見御用御徒目附児島平左衛間罷越ニ付而相渡之者也。宝暦十一年己三月、但馬宿中。○永田藤七郎、高野与一左衛門持参之巡見御用書物長持壱棹。従江戸丹後但馬石見隠岐播磨美作備中備後国々迄御用中幾度も急度可持候者也。巳三月、但馬宿中。覚。御朱印一、人足弐人。同断。一、馬三疋。内弐疋ハ人足四人ニ代ル。御リ文。一、御用長持壱棹持人足。永田藤七郎分。御証文。一、人足弐人。同断。一、馬三疋。沙汰文。一、人足弐人。一、馬一疋。これは、筆者が現在までに知夫で見た唯一の巡見使関係古文書である。

『隠岐(島前)の文化財一号』

西ノ島町誌

- 日常の食事

- 主食

- 米飯

- 麦飯

- イモ

- その他

- 粥

- 混ぜ飯

- 蕎麦

- 幼児の補食

- 焼餅

- 携帯食

- 間食

- コジャ

- 主食調査

- 副食

- 魚介類・海藻

- 肉

- 汁

- おひたし

- たきもの

- 調味料

- 味噌

- 醤油

- 酢

- ダシ

- お茶

- 四季のメニュー

- 久見の場合

- 浦郷保育所の場合

- 晴れの食事

- 赤飯

- 巻き酢

- 粥

- 餅

- ダンゴ・マキ

- 祝儀、不祝儀の食物

- 本膳

- 嗜好品

- 酒

- 甘酒

- 焼酎

- ビール・麦酒

- 焼火山の巡遣使への献立

- 食生活の変容

日常の食事

日常の生活の中で、最も変化に境界線の引きにくい分野は、衣食住の領域であろう。西ノ島においても昭和三〇年代を堺に急激に変化していったのが、この部分ではあったが、また、その記録をとどめていないのも衣食住であった。文献にとどめてある記録から、我々の食事の変化の粗筋を述べてみたい。

主食

明治二九年「隠岐国概況取調書」という行政の調査書によると「・・島後地方は米麦をもって常食とし、島前地方は米・麦・甘藷を常食とす。しこうして沿岸地方は山村より幾分の上等飲食をなし飲酒等もしたがって多し。その常食物の歩合は左の如し。島後は米七分・麦三分。島前は米四分・麦三分・甘藷三分・・」とある様に、島前ではイモも主食に入っていたのである。明治末期の米の生産量は西ノ島で一人当たり五勺程度であり、その量ではとても日常の食事に具することはとても不可能であったろう。

つまり米はハレの日(盆・正月・祭・祝い・不祝儀などの日)の特別な主食としてあった。その辺の事情を「隠岐島の民俗」(昭和四八年現在)から引用紹介する。

米飯

「米はわずかしか作らず、しかも一部落にある田圃全部が某家一戸の所有田であったという所もあり、そのようなところでは、小作をするか、あるいは消費する米すべてを購入する必要があった。かつては半農半漁(現在では二農八漁)といわれた豊田でも、半年分は米が 、あったが、あとは安来米を購入したという。従って、大ダンナと呼ばれるほどの家は別として、ほとんどの家が米皆無の麦めし、やや米に恵まれた家で、米一割入りの麦めしといった日常の食生活で、いわば米はハレ用の食料であった。・・米をわずかしか消費しなかった頃は、麦、イモをもっぱら常食していて、米を食べるのは正月、三、五、九の節句、二十三夜、大山さん、氏神祭のときぐらいであった。(仁夫)。米を病人に食べさせると、薬になるともいわれた(宇賀)いったいにイモで腹の下 ごしらえをして、麦で押えるという主食の食べ方をしたのだが、村で唯一のダンナと呼ばれる家は、そのような時代でも全部米の飯であった(崎)。また、船に乗ったときは、三食とも米が多く入った御飯を食べた。仕事がえらいので、そうしないと力がでないという(多沢)」

麦飯

「麦はたくさん作った。大麦と小麦とがあり、前者は麦めしに、後者は粉にしたり、麹に作ってエンソ(味噌・醤油)に仕立てるのに使う。他に小量ではあるが餅麦がある。これは外観は紫色で粉は白色。ひいてオロシでふるって、こねてゆがくと、餅のように粘りのある団子ができた(三度

)。大麦は収穫してから、まずカラ竿で叩いて、オロシでおろしたものを、唐臼で搗く。三回搗かねばならぬなど、かなりの力仕事なので、おもに嫁が搗き、すわっていてイレボウでかき混ぜるのは年寄りの役であった(薄毛)・・大麦を一ぺん火にくぐらせて、ソウキに打ちあけて汁をとり、新しく再び水を入れて、一升の麦に米二合くらいを入れて煮る。ソウキに取った汁は、もったいないので畑仕事のときかぶる手拭いやユカタの糊に利用する(物井)。家によっては麦だけの家もあり、さらに麦だけではもったいないといって稗を混ぜる家もあった(仁夫)」

普段の日は、この様に麦もしくはイモ(甘藷)が主食の大半を占めた。

イモ(甘藷)

「島で単にイモといえば、甘薯のことで、麦作の前にイモを作る。以前はどこの家でもたくさん作って一年中食べた。収穫後は生のまま貯蔵するほか、イモカンピョウに加工してたくわえた。生のイモを収納するイモグラは、昔はイロリの近くの床下に、スクモ(籾殻)を敷いて、そこに置く方法をとったが、その後、戸外に横穴(入口は四〇~五〇cmくらいの角形にし、奥は広く掘る)を作り、中に藁を敷き、イモを置いてから籾殻でおおう。イモグラはすべて個人持ちであった(全域)イモカンピョウはイモカンペイとも、単にカンピョウと

もいう。洗ってから薄い輪切りに切って、その一枚一枚をブリキで作った穴アカシで穴をあけ、紐を通して三~四日干す。ゆでてから以上のようにすると、とりわけ甘味がでる(物井)・・丸のまま洗って、羽釜にコザキや板に穴をあけたものを伏せて、その上に甑を載せ、この中に入れて蒸すか、五升釜に水とイモを入れてゆでるかして食べる(全域)カンペイ団子も作る。ナマのイモを春のきつい光で干して、唐臼で粉にし、水でこねて沸騰した湯に投じて

、引き上げたものを黄粉をまぶして食べる(物井)手間がかかるのでたまにしか作らなかったが、シェー団子もあった。ブリキ板にプスプスと穴をあけた、大きなおろしようのものを自家製で用意し、これでイモをすって、水で洗い上げ、でん粉をこして取り、かわかして粉にしたも

のを、蒸したイモと練り混ぜ、団子にしてウマガタリの葉を両面につけて蒸して食べる(三度)

」

イモに関しては前述の「隠岐国概況取調書」に次の様な伝承が記述されている。「・・知夫里島多沢の里に往時大空藤助と云うものあり諸国を回歴したる際薩摩より甘薯の種子を得て帰るこれ隠岐国に甘薯あるの始なりと云う現今の戸主を大空甚八という。藤助五代の孫なり今尚藤助の遺物負ひ櫃叩き鐘及び富士山の石竹生島弁天の像等を蔵せり。」つまりイモは島前から始まったとされているのである。それと現在でも島前では「芋代官の碑」というのが多く見受けられる。これは大森代官井戸平左衛門が薩摩から種を持ち帰り皆に植えさせたという史実を元にしている。いずれにせよ、島前でのイモは主食として重宝がられたことがわかる。

昭和二六年の調査においても米飯が中心となっているわけではない。

「高齢者調査表集計表」昭和二六年(一九五一)黒木村

(表1挿入)

「黒木村長寿研究」第二報 昭和三十二年(一九五七)(六〇才以上)

(表2挿入)

米飯がほとんどを占めるのは昭和三〇年代中頃からの事と思われる。

その他

粥

ふだん食べる粥は、麦めしの水分を多くしたていの麦の粥もあったが、たいていは他になにか混ぜ入れて作った。小麦の団子や蕎麦を切って入れたり(崎)、シイラをコゴメといって、これの粉の団子も入れた(物井)。イリコを水に入れて、煮立ったらイモや和布を入れて、お 粥にしても食べた(薄毛)

混ぜ飯

米を多く食べるようになってからも、いろいろのものを加えてたいた。自生するコゴネをとってきてたき込んだり、和布を刻んで、御飯の蒸し上がる前に入れ、塩を振ってからむらして掻き混ぜた、和布御飯もよく作った(豊田)。加える具がよいものになると、御馳走と しての混ぜ御飯となり、来客の折やモノビ(特別の日)にセンタ、サザエ、鮑などを熱湯をかけてはがし、米と混ぜて炊き上げたり、人参、大根、野焼き、椎茸、昆布などを細かく刻んで、だし汁、醤油とともに入れてたくものもある(豊田、宇賀)加える具は他に干し大根、揚げ、カマボコなど 任意に入れる。

蕎麦

メイタとメン棒を作っておき、平生もよく打って食べた。ネギや胡麻、海苔などをかけて、ダシ汁で食べる。(崎)蕎麦粉を練ってのし、切って塩味で煮たのをニゴミといって、小麦粉でも作った。大根を千切りにして醤油味の汁にして、蕎麦を切って入れたものをデエコ

、ソバといった。蕎麦粉を熱湯で練った蕎麦のネリコもよく作った。( 仁夫)。ネリコを形つくって、中に黒砂糖をアンに入れて、アブリコで焼くヤキモチ

は、夜食用にした(物井)。

赤児の捕食

米の粉をいって、篩(フルイ)でふるって、沸騰した湯を入れて、砂糖で味付けしてさましたものを与えた(物井)

焼餅

焼餅は明治、大正の頃から戦前まではよく焼餅を作ったが、粟、稗、麦、などで作るもののうち粟で作ったのが一番いいという(多沢)

携帯食

山などに行くときには、コウリやミツに麦飯を入れて、味噌漬やコジョウユを添えて携帯した(仁夫)。ヤキメシといって、握り飯にコジョウユをつけて焼き、サンショウの葉や和布の芯をつけたものはおいしい携帯食として好まれた(豊田)。麦飯をツクネ(ムスビ) にして、手拭の端に包んで行くこともあった(薄毛)。学校の弁当には、親の使っている手拭に蒸したイモを入れて行ったり、昭和の時代に入って、米をいくらか多く食べるようになると、麦と混炊する米の、たき上がりを混ぜないで、米のところをすくって持って行った(薄毛、豊田)

間食「コジャ」

きつい仕事をする頃には、三度の食事の他にコジャといって軽食をとる。朝飯(あさはん)の前にひと仕事をするので、仕事を始める前にチャノコをとり、朝飯と昼飯(ちゅうはん)の間にアサコジャ、昼飯と夕飯(ゆうはん)の間に晩コジャと三回食べる。このほか仕事が夜遅くまで及ぶ時には夜食を食べる。下記は昭和の初め頃の某家の献立である。(崎)

(表3挿入)

「黒木村長寿研究」第二報 昭和三十二年(一九五七)(六〇才以上)

間食

(表4挿入)

副食

魚介類「海藻」

昔は海苔は自由にとってよかった。今はスを立てるのでおのずととってよい場所が決ってくる。海苔はまずソウタテ(スを仕掛ける)をしておき、そこに付く海苔を、コサゲといって、海苔をこそげ取る道具で掻き取る。これを家に持ってきて、細かく切って海水で洗い、海苔ブネに水を張って、型に海苔簀を付けたものに海苔を薄く広げてつけ、干す。以前は今の市販のものよりは大きかった。これを一〇枚単位位にしてオヤカタに上げたりした(物井)別に玉海苔も作るが、これは塩っぱい。採取した海苔を丸めてから平たくし、真中に藁を通 して軒下に下に下げて干し、使うときは水に入れて柔らかくする。正月の雑煮には欠かせぬものとされている(全域)

肉

昔はなんの肉でも、肉のことをウシといった。牛が針をのんだり、崖から墜死したりしたのは、肉が新しくてよいといった。鶏や鴨もスキヤキにして食べた(崎、豊田)

「汁」

味噌汁は寒いときのほかは、ふだんあんまり作らなかった。味噌汁はイリコを煮出した汁に、汁味噌をといて入れ、海藻や野菜をその時々に応じて入れる。一二月頃に長くなったソゾを採って汁の実にする。火の止めぎわに入れて食べるが、おいしいので食べすぎぬようにしないと、油が多くて頭が痛くなるという。保存があまりきかず、二日ともたない。水に浮かして置かぬとすぐ焼けてしまう(物井)ゴジルもちょっと御馳走を食べようか、というときに作るが、手間がかかるのであまり作らない。味噌汁の中に小麦粉を練ってちぎって入れた汁団 子も、寒いときに捕食としてよく作った。山芋をカガツですって、ダシでのばすトロロもたまに作った。和布蕪のトロロもあって、これはかぶを細かく包丁で刻んで湯をかけ、醤油で味をつけて食べる。干したメカブを叩いても作る(物井)

おかず

「おひたし」

菜、野性の芹をゆでて醤油をつけて食べたり、イヌビユをヒの葉といって、お盆の仏前に供えるものとしていたし、平生もゆでておひたしに食べたが、最近は食べなくなった。(仁夫)なお、和布、岩海苔、カジメ、サザエ、ニナなどをたいて抜いたものの酢味噌あえや、茗荷の茎を刻んで酢味噌であえ、シイラなどの魚と混ぜあえたものなどを作る(薄毛)

「たきもの」

野菜をイリコのだしでたき、味噌で味付けしたものは昔も今も変らず作る。例えば大根と昆布を煮たり、荒目の干したものを水に戻してたき、水に煮だして渋味を取り、刻 んで油でいためてからたく。夏には南瓜もたいた(物井)ハバといって、海苔のようにオカに生えているのを取って、ダシを入れてたいたり、焼もする(仁夫)

調味料

納屋の横のエンソ(塩気のあるもの・味噌・醤油など)小屋を作って、味噌、醤油、漬物などを貯蔵しておく(崎)

「味噌」

味噌にはなめ味噌と汁味噌とがあり、後者は辛味噌ともいう。汁味噌は前は三年味噌がおいしいといったが、この頃は白味噌がよいといって、半年ごとに作る家が多くなった。麹も昔は麦だけであったが、今は米のみを使う。汁味噌はまず麦でハナ(麹)を作る一方、大豆をかしてたく。このとき煮汁が多い目になるようにし、豆を搗くときこの汁を差していく。ボロボロの味噌にならぬように。麹とたいた大豆と塩とを合わせて唐臼で搗く。こ れを大きなバンドに入れて貯蔵する。バンドには一斗、三斗、四斗と各種あった。湯に味噌をとかして牛にも与えるので、大量必要であったため、四斗バンドを三本くらい作った(仁夫)

醤油

醤油を作るには、まずハナ(麹)をねかす。大豆をホ-ロクでいってひき割って、すでにいってあるからさっと蒸し、これを綺麗なむしろに広げて、その上を「雨降り」と呼ぶ木の葉(ネバの木)でおおっておく。ねる時期によい八月初旬ごろであると、一晩もすると真っ青になるので、ハナ一升に塩五合、水一升の割りに混ぜ合わせて、醤油桶に計って入れておく。翌年の同じ頃に簀を立て、ひしゃくで汲んでたき、ひと煮立ちさせたものを瓶に入れておいて使う。こし糟は灰をまぶして肥料にし、麦蒔きの下に敷く(薄毛)

酢

大麦でハナを作り、ハナ三升に水三升、ハナと同種の麦五合とをハンドに入れてねかし、暑いときには一週間、他のときには二週間もすれば酢になるので、晒でしぼって容器にとって使う(崎)。橙を切って晒布に包んで手でしぼって作ったり(物井)、酢酸を買っても使った。

ダシ

鰹以外の魚を使っていても、ダシ用に加工するのをカツオにするという(崎)アゴ、鰺、鰯をさっとゆがいて、天日に当てて干したものをイリコといい、ダシに使う(全域)

飲み物の事

現在の情況はよく解らないが、昭和三二年には次のような面白い調査があった。

以下の表は黒木村が長寿の村として脚光をあびた時に行った様々な食生活の調査の一部であり、六〇才以上にアンケートを行った。

「黒木村長寿研究」第二報(一九五七年)

(表5挿入)

四季のメニュー

久見の場合

以下のメニューは大正の終わりから昭和一〇年代にかけて隠岐島(島後の久見)で作られていたものである。これを直ぐに西ノ島にあてはめる訳にはいかないが、少なくとも一般的家庭の片鱗はうかがえると思われるのでここに揚げておく。しかしこのメニューでさえも久見では上の階層に属する家なので、その辺もある程度割り引いて考えなければならない。『島根の食事』から(表6挿入)

浦郷保育所の場合

さて、これを現代と比較するために「一九九一平成三年一一月 西ノ島町学校給食」をあげると

(表7挿入)

自給自足体制が崩れると、それまでは労働に依存していたものが、貨幣に依存することに変わり、食品も商店もしくは移入物に依存する様になる。そこで商店の依存度が高くなってくるのであった。

食事の原料も自給物から商品に変わり、それに連れて加工品が多くなってくる。広い範囲から集められた食事の商品は季節の物さえ忘れさせてくれるほど広範囲になる。おかずのメニューは必然的に多くなり、今までのものは、和食というよりも郷土食として位置付けられる事になる。日常は和食・洋食・中華の混合であり、それが普通とされているのが現在であろう。それに連れて調味料も、味噌・醤油・塩だけであったものからソース・胡椒・マヨネーズ・ケチャップなど多種にわたってきた。最も変化したのが主食であろう。隠岐島特に島前では一般的には米・麦・甘藷が主であったが、ほとんどが米食を中心とすることになり、朝食などはパン(小麦)場合も珍しくなくなってきた。しかし、昭和三十年代中ごろまでは混食(米と麦の混合)が一般的であった。食事は何よりも腹いっぱい食べられるのがよしとされていたのが、栄養のバランスを中心に献立を考える様になってきた。この傾向は特に学校給食に顕著である。

わが国でパンが製造販売されたのは明治三五年といわれるが、あんパンのような菓子パンが主流であり、食事として考える者は少なかったといわれる。そのせいか菓子パンは食べても食パンは普及しなかった。そのパンが主食として食卓にあがるのは戦後からである。食パンの先鞭を付けたのは学校給食であった。給食でお馴染みとなったコッペパンは進駐軍の放出メリケン粉で作られ、全国の児童に配給されたのがはじまりである。以来学校給食には欠かせないのがパンであった。西ノ島では昭和二四・五年頃からパン製造は行われているがやはり菓子パンが中心で、食事として普及するのは給食の開始された昭和三九年以降のことと思われる。パン食に欠かせないバターやチーズも、老人の間では牛くさいと毛嫌いする者もいたようであるが、日常の食事に調味料として利用されるようになると次第に慣れていったようである。しかし、肉体労働には不向きでパン食では力が出ないという者も多い。また、近年では島内の喫茶店でも朝はモーニング(パン定食)が一般化するようになった。店頭に並ぶ数多くの種類、売れ行きをみても、パンは日常の食事には欠かせないものとなっているようである。喫茶店でモーニングと命名された主食をパンとした洋風定食は、一般家庭の食卓形態をも物語っている。つまり、朝の食事であるということ、飲み物はコーヒーか紅茶であることなどが特徴である。主食としてのパンが普及したといっても、現段階では昼食・夕食までもパンが主流になったわけではない。

昭和三三年にはインスタントラーメンが発売された。これがすぐに西ノ島に普及したのではないが、以後徐々に、商店から手に入れてすぐに口に入る食品の代名詞としてインスタントラーメンはあった。昭和四〇年代には各家庭に冷蔵庫が広まるにともなって、生鮮食料品の長期保存が可能になる。それはレトルト食品・冷凍食品の発売と相まって現在ではそれをファーストフード(手間をかけずに、短時間で食べられる食品)と呼ぶ。短い家事時間を効率よく切り盛りする必需品として、特にご婦人方には重宝がられている。

家庭の食事ともいいがたく、また晴れの食事とも確定しがたいものが、旅館・食堂・レストラン・寿司屋などの外食である。元は観光客に対応する必要から徐々に普及したのであろうが、地元の人にとっても利用されているのがこの方面の食事であった。旅館などでは晴れの食事を出す場所として観光シーズン以外にも賑わうが、食堂・レストランは主に日常の家庭料理の息抜きの場所として親しまれている。この外食は和食・洋食・中華と明確にメニューの区別があり、それが家庭料理のモデルとして一層メニューを豊富にする役目を果たしていると思われる。

晴れの食事

今までは日常の食事であったが、晴れの日(祝儀・不祝儀・祭の日)はご馳走の出る日という以上に特別であった。その種の資料に乏しいのではあるが、民間資料からある程度はうかがう事も可能である。『隠岐島の民俗』から、そのメニューを引用する。

コワメシ(赤飯)

モノビ(特別の日)にたくという。三度では氏神さんの祭りには、その年に生まれた子のいる家で、麦の甘酒と赤飯をたいて近隣や親戚に配る。他に盆、節句、トシイワイなどにたく。 「鮓」 押し鮓、鮓めしを型で抜き、モロブタに並べて、一つ一つの上に卵焼き、デンブ、ショウガなどを載せて飾る。昔は春菊の葉も載せた(仁夫、物井)

巻き鮓

芯に椎茸、卵焼き、デンブなどを入れて海苔で巻く。イカで巻くこともある(崎)

バラズシ

モロブタよりこまい桶に、野菜や貝などを煮たものを混ぜた鮓飯を入れ、イサキ、鯵などの魚を三枚におろして酢に漬けたものを上に張った(豊田)

粥

ふだんの麦の粥などと違って、ハレの機会には上等の(タダ米の混合率の高い)粥を御馳走の一つとして食べた。三度ではシモツキ粥といって、米に小豆を入れた粥に蕎麦を切って入れた粥(ネゴミ)を作り、霜月の家の大将(戸主)の干支の日に、大きな鉢やハンボウに入れて親 戚に配る。また、正月と五月一六日には、トキガユといって、タダ米ばかりの粥を作って仏様に上げ、人々も食べる(仁夫、崎)。仁夫では男女が寄って粥を煮て会食した。亥の子の日にダイコ粥といって、大根を細かく切って入れた粥を作り、餅を入れて食べた(多沢)

餅

正月をはじめ、三月、九月、氏神祭、田植のとき、四二才、六一才、八八才、のトシイワイのときなどに餅を搗く。ボタモチは刈り上げのときつくる(物井)。他に祝儀、不祝儀の機会にも餅を搗く。これらのうち、正月の準備のため、暮れに一番大量に搗く。糯米ばかりの餅のほか、各種の餅を、二~三斗は搗く。イレテと搗き手の二人で搗くが、米を蒸す者、餅を形づくる者など人手を要するので、親戚や近隣で仲間で搗くこともある(物井)。糯米にタダ米(粳米)を混ぜて搗くと、タダ米が粒のまざった餅ができ、これをアラカネ餅という。フキモ チは糯米、粳米半々ずつを粉にしてから蒸して搗くので、リキがない。 大豆をひき割って混ぜるとこうばしいといわれた。また、大豆を粉にして、蒸すとき入れると柔らかな餅ができるという。ズイキ芋も搗き混ぜると柔らかくなってよいといった。甘味がでてよいといってイモも入れる。黍はひいて団子にもするが、臼で搗きもする。粟はモチアワイを使う。バクモチといって、小麦粉、糯米の粉、蓮を混ぜて搗く餅もあり、これには蕎麦粉を入れることもある。これらの餅を全部で一俵くらい搗くとして、そのうち米のものは二斗、粟、稗、黍、バクモチの類のものが二斗の割りくらいに搗いた。正月の餅はイリコでダシを取り、餅を 入れた椀に注ぎ、上から丸海苔をかける(全域)。餅を小豆で煮たものをニナガシという(仁夫)。三月三日の節句には、米、粟、蓮を入れて搗き、のし餅にしてから四すみを切ってシノギ(菱形)に切る。これを屋内の神々や仏に供え、また三枚をオヤモト(嫁の実家)の神に供える(三度)

団子およびマキ

小麦を石臼でひいて、粉おろし(篩)でおろした(ふるった)粉で作る小麦団子は、日常補食として作るが、節句や盆などに作る団子類は米の粉も加えて作る。五月五日の節句にはマキを作る。糯米とタダ米を混ぜて粉にして、水でこねて団子にし、カタリの葉に包んでから蒸す。葉の色が変色したら蒸れたと判断する。五月の節句の場合はオマキも萱の葉を何枚か合わせて包み、藺でぐるぐる巻いた萱マキにする(物井)。あるいはカタリの葉一枚で巻いてから、萱の葉二枚で包む(三度)。餡を入れるものも入れぬものもある。田植や盆に はカタリの葉二枚を団子の両面につけたオマキにする(物井)ホオカムリとよぶ(多沢)。盆にはネジリ団子も作った。昔は小麦粉で、現在は糯米四にタダ米六の割合の粉をコネバチに水を差してこね、ネジリの形にして鍋でゆでて、とり出して黄粉をつけて食す(物井)。二〇年く らい前までは、モチ麦の粉でもマキを作った。萱に包んで五個、七個ぐらいづつにたばねてたく(仁夫)

祝儀、不祝儀の食物

地下に祝儀や不祝儀が生じると、地下の女達が集まって膳のしたくをする。普通は正月に一度使うくらいのカドの大クドも、このときは使って、豆腐を作ったり、餅搗きの用意をしたりする。豆腐はたくさん作って、袋に入れて井戸に吊しておく(薄毛)。

本膳

これは高膳で、御祝儀や氏神講のときなどに用意される献立は、次のとおりである。膳の右手前はオツケ椀で、豆腐、ネギの入った味噌汁に上から岩海苔をかける。左手前は御飯を入れた椀、二合半くらいの量を高盛りにする。真ん中はツボでゴボウ、人参、カンピョウ、豆 腐、センタなどを采の目に切り、油でいためてから醤油で味付けをし、海苔や胡麻をふりかける。右奥はムコウツケ、漬物やナマスを盛る。左奥はフィラ(ヒラ-平皿)、ワラビ、大根、人参、ゴボウ、豆腐、コンニャク、昆布を大きく切って煮しめて、器に盛つけるときは、大きい長方形の豆腐を上からおおうように載せる。 煮物の具の品数が多いほど豪華とみられ、また奇数になるようにした(全域)。膳のフィラには手をつけずに、添えてある竹皮に包んで各自持ち帰ることになっていた。現在はフィラには魚や果実を型どった砂糖や菓子を盛るので、紙に包んで持ち帰る(全域)。本膳が出る前に、餅 入りの吸物、刺身、海の肴の盛り合わせがでるので、取り皿に取っては食べる。六〇年前に某女が嫁に入ったときは、行ったヨ-サに御飯、ニコミ、汁、ナマスが出て、翌朝は汁とコウコと残り御飯、昼飯もありあわせを食べ、夕飯にツボ、フラ・オツユ、酢のもの、刺身が出て、豆腐を油で揚げて、その下に昆布を二つ盛り込んだものが出た(崎)

嗜好品

酒

米の酒も少しは作ったが、米の少ないところなので、失敗を恐れてあまり作らなかった。米の酒はまず御飯を蒸し、買った麹と混ぜて、こまい壷に入れて一週間もすると沸いてくるので、その中へ蒸した米をさまして混ぜ、米と同量の割合の水を混ぜ、蓋をしてさらに 一週間たったらふたたび沸く。これを三回繰り返す。一回ではイジ(辛味)が出ない。そのうち上のほうが澄んでくるので、竹の輪の簀を入れて汲み出す(物井)ドブ酒は戦前は作ったが、戦後このかた作らなかった(多沢)

甘酒(アマガユ)

現在でも、正月に作る。正月にはヤク落しといって、家族に四二、六一才の者がいると、皆が祝って来るので、このときは二斗ぐらい作ってふるまう(薄毛、三度)。甘酒を作る機会が、ちょうど寒い時期なので、しろうとでは麹がうまくいかないので、麹は 麹屋から購入する。餅を柔らかく煮て麹と混ぜてモロブタに入れておくとすぐできるが、糯米、麹半々の割では甘すぎるので、麹と米と一:二くらいにする(豊田)

焼酎

麦、甘薯、南瓜などで作った。作り方は皆同じである。このうち南瓜の焼酎の作り方を示す。麦のハナ(麹)を作り、南瓜はおかずにする程度の大きさに切ってゆでる。水を多い目に入れ、ゆで汁ごと(ここが肝腎)ハナと混ぜて三日ほど置いておくと沸いてくる。これをこして飲む。こしかすをオリという(崎)

ビール酒、麦酒

麦酒ともいう。ビール麦(大麦)を唐臼で二~三度搗いて白くし、洗って蒸してモロブタに入れて、ほやほやするくらいの温度にしておくと、二~三日から三~五日くらいで白いもやがつくので、手返しをする。熱が強いと真っ黒になってしまう。これでハナが でき上がり、麦を二升くらい蒸してこのハナと混ぜる。ハナが余分に入ったほうがおいしくできる。ハンドにこれらと水を混ぜて入れ、時々かき回しておくと沸いてくる。できのよいのはさらっと澄んでくる。中へ簀を入れてかい出して飲む(豊田、三度)

巡遣使の食事

島民の晴れの食事ではないが、幕府の高官が隠岐を巡視するに当たって、総勢四百人以上を引き連れて来島した時の資料があるので、ここに紹介したい。但し、このメニューは巡見使の一行の中に料理人十人とあることから、地元の住民が料理をしたのではなく、御付きの専門料理人がこれにあたった。

(表8挿入)

(表9挿入)

(表10挿入)

食生活の変容

少なくとも昭和三十年代くらいまでの島前の祭・祝い・法事などの日には、どの様な食事をしていたのかはある程度推測できるかと思われる。江戸時代から完全なる自給自足体制であった訳ではなかったが、ほぼそういう形ですべてのものが賄われていた。

「ご馳走」とは、盆・正月・祭など少なくとも戦前において飽食と多数のメニューと米飯の事をいったものであろう。それは、ハレの日の食事であった。盆歌の口説きに「盆が来たらこそ麦に米混ぜて、中に小豆をチラパラと・・」という文句も理解できよう。ハレの食事は日常の食事のほどは激変はしなかった。というのは、日常の食事の向上が目指していたのがハレの食事だったからである。そういう意味では食事においては毎日が祭・正月になったのである。日常の食事と異なることは、儀式の食事が現在でも「吸物をどうぞ」という口上に見られる様にハレの食事は大なり小なり一定の順序に従って献立が出されることになっていることであり、煮しめ・マキ・ツボ・寿司・ボタモチ・餅・団子などは依然としてハレの日のものとして意識されている。

巡見使の料理で見た様に、それは高膳に盛られてある。次に酒宴となり、いわゆる食事は本膳と呼ばれる。現在は住宅の変化と共に自宅での儀礼・宴会は少なくなり場所は旅館に任される傾向にあるが、昔ほどには格式ばって無いとしても、形式の片鱗だけはうかがえるのである。そして、食事だけでなく、衣装、住宅の飾り付けなどの伝統的な演出によって晴れがましい心持ちが醸し出されたのであった。

- 幕末の頃

- 明治から昭和三〇年代

- 住居の変化

- 材の変化

- 家具の変化

- 間取りの変化

- 建物構造の変化

幕末の頃

現在、西ノ島では一戸建て住宅としては十坪というのはありそうもないが、百七十年ほど前には、村の中でも広い部類に入り、どちらかというと金持ちの家であった。一般住宅の歴史的資料というのはほとんどないが、文政九年(一八二六)には船越から小向にかけて大火が起こり、その時に代官所が調査を行ったらしく、その調査書が現在残されている。その調査書は幕末の西ノ島の住居に関して参考になるので一部引用してみる。(表1挿入) 船越・小向全体で六一戸。住居の面積(坪数)の統計は表の通りとなり、さらに単純化すると七坪以上が二三%・六坪以下の住居は全体の七七%を占めている。因みに雪隠(便所)はすべての住居に付帯しているが、土蔵や納屋は七坪以上の住居にしか付属していない。すなわち六坪以下が当時の一般的住居の規模とみて差し支えなかろう。家族数も調査項目に記してあるので、これも平均をとってみると、なるほど小さい住居になると平均人数も少なくはなってくるが、三坪住居でも五人もいる処もある。端的に言うと当時は一人が一坪の住居空間を占め、しかも八割近くが六坪以下の住居に住んでいたことになる。この頃の住居の間取りや、家具に関する記述が無いのでさらに詳しい事情はわからないが、少なくとも明治が始まる四二年前までは西ノ島ではこの様なものであった。

明治から昭和三〇年代まで

現在、極端な例では、アパート形式の住居であるが、我々の住まいは昭和に入ってから驚くほどに変化した。それは生活の変化に付随する大きな環境変化であった。

戦前までの西ノ島の民家は驚くほどに似通った田の字型の母屋とそれに付随した納屋、その周りには畑があったり、カドと呼ばれる野外作業場に囲まれていた。別棟には風呂や便所、外流し、まであったのである。戦前までの生活はほとんどが半農半漁であり、また出稼ぎで本土に出掛けるという状態がこの当時から始まってもいた。

さて図の建物の母屋から説明すると

(図面1挿入)(表2挿入)

母屋の前にはカドがある。

(表3挿入)

また母屋の横にある納屋はひとつの職場でもあった。

(表4挿入)

その他には便所や風呂が母屋とは別棟で建てられていた。

(表5挿入)

西ノ島における民家は、大体において以上の様なものであったが、昭和二〇年代後半から現在にかけて暫時改造が行われたり、新築にされたりして、現今に至っている。

(図面2挿入)

建築の構造的に顕著な変化が起こったのは、昭和四〇年代の町営アパートの普及であった。このアパート建設の発端は、各船団から要望があり、先ず浦郷に漁民住宅が建った事であった。それから次第に一般住宅としてのアパートが増大していく。鉄筋コンクリート建て住宅や木造平屋・木造モルタル造りが主で、旧来の民家と対極をなすのが鉄筋コンクリート建ての四階である。

(図面3挿入)

(表6挿入)

住居の変化

旧来の民家から現在の改修・新築・アパートへの変化を、機能の面から見ていくと、

一)納屋は牧畜の衰退と共にダヤが無くなり、倉庫専用の部屋として使用されるか、もしくは、解体されて倉庫専用棟として建てられている場合が多い。

二)野外作業場としてのカドは庭木を植えて庭園にしたり、広場として駐車場にするケースがみられる。

三)ナカイにあったハンドは、水道の普及と共に台所から消えていった。

四)洗面は民家の時代にはナガシ・外ナガシ・風呂場・井戸・川など特定の場所ではなかったが、現在の住居では必ず専用の洗面所が付設されている。

五)石油・ガスの普及と共にイロリが無くなる事によって、そこで決められていた、家族の地位を表す座(ヨコザ・キャクザなどの)も消滅した。これは、大家族から核家族への変化にも連動する。

六)食事をする場所を食堂とするならば、その場所はあまり変わってはいないが、ただ、箱膳から飯台へ飯台からスリッパ履きでテーブルへと変化することによってナカエは台所やキッチンと呼ばれることになった。

七)元々、室内は裸足というのが一般であったが、スリッパの使用は台所だけでなく、廊下や応接間・便所にもおよんだ。

八)水道の完備は各戸に風呂場の常設化を促し、燃料が薪から石油・ガスに代わることによって、風呂はボイラーが一般的になっている。

九)明治一四年の清潔指導法によって、実施された大掃除は、役場・警察などの監視の中で行われたが、昭和三〇年代に廃止されると共に忘れられた。(大掃除とは、現在年末に行われる掃除とは異なり、春・秋の天候の良い一定期間に部屋中の畳を上げて、外に立て掛け、棒でたたいて、埃をとり、畳の下の座板には石灰やDDTを散布した。また、家の周りの溝の掃除もその時に行った)

材の変化

一)屋根が杉皮葺きから瓦葺きに変わった。

二)木材は地元から切り出していたものから、外から規格化された部分材(プレハブ)を導入するようになる。そして、新建材と呼ばれる材が一般的になってきた。

三)屋根や壁に大量に使用されていた土は段々みられなくなり、代わりに断熱材・耐火ボードになる。

四)中の間とオモテ・茶の間とヘヤを仕切っていた中戸(なかど)は襖に変わった。

家具の変化

一)煮炊はイロリで行っていたが、ガスコンロの出現によって消滅し、それに伴って、イロリの上に櫓(やぐら)をかけて炬燵にしていたが、それは電気炬燵にとって変わった。

二)食事をする段になると、ナカイでは箱膳を出してそれに盛り付けていたものが、丸い折たたみみ式の座る机である飯台(はんだい)に代わり、ついには、テーブルに椅子の食堂となった。

三)照明は電力の向上によって行灯・カンテラ・ランプから電灯・蛍光灯に変わった。

四)暖房の面では炬燵・火鉢から電気炬燵・ストーブへ。寝る時の暖房は猫炬燵・湯タンポ・アンカから部屋暖房をする石油・ガスストーブ、電気ストーブへ、電気コタツ・電気毛布へと変わりつつある。

五)夏の過ごし方も変わった。団扇で扇ぐ事だけが涼しいとされていたが、扇風機が普及して機械的風を起こしはじめ、夜は蚊帳を吊って過ごし、蚊取り線香をたいたのが網戸へと変わり、今ではクーラーによって部屋自体を涼しく方法に移行している段階に入っている。部屋の洋間化は寝室にも及び、布団からベッドとなる。

六)情報機器としては、ラジオ・テレビがまるで家庭の劇場であるかの如く垂幕付きで、居間に鎮座していたのが、今では極端な場合には各部屋に設置される様な状況になった。

七)電話も家庭に一台であったのが、ホームテレフォンとして、各部屋に分割され、ここ四・五年でコードレス・ホーンも普及して野外でも送受信が可能になった。

間取りの変化

一)屋内の作業場でもあり、日常の出入口でもあったニワは作業場は取り払われて玄関となり、中の間にあった儀礼用の玄関は消滅する事になった。つまり屋内の作業と儀礼(結婚式・葬式など)が必要とされなくなったとみるべきであろう。結婚式は代わりに旅館・ホテルで行われ、アパートなどでは葬式は親元で執行されるケースをみると、いづれにせよ自宅での儀礼・宴会は少なくなり、外に施設を求める風潮に移り変わってきた。

二)今までは専用にされていなかった子供部屋が、必要とされるようにもなってきた。

建物構造の変化

一)旧来の民家は大黒柱を中心としたほとんどが平屋であったが、数寄屋造りを基本とした、二階立てになり、洋風建築も増えている。

二)建築の基礎は軒下にジロイシと呼ばれる硬い土台の石を置き、その上に床を支える柱が縦に木で建てられている開放型から、コンクリートで固められた密閉型に代わる。

三)窓の少ない家から、ガラスを多用した窓に変わってサッシと呼ばれる建具が大勢を占めることになる。

四)障子や襖からサッシやドアに代わることは、部屋自体を密閉し、いよいよ暖冷房に適したものになった。しかし、暖と冷が均等になったわけではない。現在の建物は暖に適してはいるが、冷には向きが悪くなっている。外光を室内にふんだんに取り入れた結果、室内の温度が上がり、また壁の土からボードになることによって外気の遮断率が少なくなる。また土のボード化は屋根の工法にも適用されるとなると、室内の温度はいよいよ高くならざるを得なくなってしまったのである。この効果は一階よりも二階に顕著に現れて来た。

五)住宅の少なくとも一室は洋室があり、台所・便所などは今や和風をみることの方が稀である。

六)風呂は別棟で外にあったものが、内風呂に変わり、五衛門風呂からユニット風呂へと変化して、燃料も薪からボイラーに移る趨勢にある。

七)便所も風呂と同じく外から内にかわり、以前には肥料として使用されたものが、現在では汲取によって処理されると、呼び名も金肥(きんぴ)から屎尿へと変わった。

八)ナカイは台所もしくはキッチンと呼ばれるようになると、クドではなく電気釜・ガス釜を使用し薪は不要になる。薪が不要になると、今までは煙を逃すための煙突も不要になり部屋には天井が張られるようになる。

九)主要燃料が薪や木炭から電気・石油・ガスになると、当然の如く木小屋は消滅していかざるを得なくなった。

一〇)ナカエの屋根にあった空窓(そらまど)は無くなって、天井が張られる事になる。

十一)食器などを収納する戸棚は、水屋などに変わり今では見る事が少なくなった。

変化はすべて、期を一にして行われた訳ではなく、長期間に渡るものであり、現在の住居がすべて、この様に変化している訳でもないが、少なくともこの様な傾向に流れているという指標として記述した。

以上の変化は、生活の都市化・文明化だけでなく、家業や家族構成の変化の結果とも言えよう。家業は半農半漁の自給自足生活からサラリーマンを中心とする貨幣生活への変化であり、生活の場と職場の分離でもあり、家族構成は、四世代、三世代の大家族から二世代もしくは一世代の核家族化にいたる。出稼ぎと核家族の関係も相俟って独居所帯・老人ホームへの居住が増大している。現代は、ほとんどの住宅が改築・新築されており、昭和三〇年代以前の民家は廃屋に、その名残があるに過ぎない。

参考文献

「文政九年隠岐国美田村火災と流人の住居空間」

共同の井戸

井戸というのは地面を掘って揚水する設備をいうのではなく、流れや川の水をせき止めた水使いの場のことを指している。 その内、水を集めたり地面を掘り広げる方法が考えられるようになり、井戸が掘られるようになった。わが国では六・七世紀頃大陸から技術が入ったといわれるが、初めは四角い浅井戸であった。技術の発達と共に掘削が少なくてすむ円形に変わり、やがて深井戸も掘ることが出来るようになった。江戸時代後期には三〇メートル以上の掘削に成功したといわれている。近代になってからは機械掘が行われるようになり何百メートル下の地下水も汲み上げることが可能になり現在に至っている。

ところで島前では井戸のことを「カワ」という。こうした呼び方をするのは流れの少ない地方に多いらしいが、たしかに島前には常時水を湛えて流れる川というのは少ない。生活用水のある場所が「カワ」となり、その「カワ」は各集落毎に掘られ、共同井戸として利用された。島前の古井戸については『隠岐の文化財』に詳しく紹介されているので、ここでは西ノ島内の部分のみを引用する。上がわ・地下がわ(物井)

飯田小路がわ・尾ノ代がわ・川崎がわ・千福寺がわ(別府)

犬屋がわ・上小路がわ(美田尻)

水壽(大山)

龍沢寺がわ・あちだんがわ・そうのがわ(大津)

抜井がわ(小向)

清水がわ(船越)

専念寺がわ・中がわ(浦郷)

清水がわ(赤ノ江)

隠居がわ・学校井戸(昭和六年発掘)(珍崎)

右記の一九カ所が現在報告されている西ノ島古井戸である。

島民はだいたい共同の井戸を利用して生活していたが、そのうち個人の家庭でも井戸が掘られるようになった。しかし、どこでも良質、豊富な水が出るとは限らない。その点、昔からあるカワというのは水質、水量とも優れていたようである。

昭和三十年代になって簡易水道が普及するようになると、共同井戸の利用は少なくなり家庭用井戸はすたれていったが、生活文化向上とともに水の使用料が増加すると水道用の水源は枯渇していった。そこで再び家庭・共同のカワが利用されるようになった。ボーリングがもっとも盛んに行われたのは昭和四十年代。島中が水不足に悩み、町でも家庭でも生活用水の確保に奔走した。

昭和五十年代、美田、大山のダムが建設されてから水資源も安定し、井戸の利用は少なくなったが、それでも旱魃等でダムの水源があやしくなると井戸が復活する。美田尻の上小路のカワなどは、かつて酒の醸造に使われた名水。いかなる旱魃にも枯れることなく今でも集落の貴重な共同井戸として活用されている。

釣瓶のある風景

「朝顔に釣瓶取られて貰い水」

井戸といえば釣瓶のある光景が思い出される。昔は手桶に縄、竿などを縛りつけ井戸水を汲んだ。深い井戸には滑車もつけられていた。バケツが普及するようになってから、ブリキ製の釣瓶が一般的なものとなり、次に手押しポンプがつけられるようになった。動力ポンプが家庭で普及するのはボーリングが盛んになった昭和四十年代である。最近では釣瓶も手押しポンプも見かけなくなった。

井戸端会議といわれように昔の井戸は主婦達の溜まり場。たしかにコミュニケーションの場ではあったろうが、それは都市の長屋の光景である。農家の主婦が油を売っている時間はなかったようである。また水汲みはもっぱら子ども達の仕事でもあった。飲用水は一日でハンド(台所の水瓶)一杯。おおよそタゴ(水汲み用の桶)四・五杯で一杯になった。

井戸の信仰

水は貴重なものであるし、それだけに井戸は大切にした。正月が来るとカワには注連飾りをつけ、元日の朝暗いうちに若水を汲みにでかけた。水を汲むときには米を持参、井戸の淵に置かれた三方に備えて拝礼、井戸の神様に感謝をささげながら汲んだ。若水汲みは全国どこでも行われている一般的な正月行事ではあるが、最近ではその若水汲みも少なくなってきた。しかし、井戸を埋めなければならなくなった時などに、米や塩を捧げたりする処をみると、頭の中から記憶が完全に消え去ったというわけでもなさそうである。

『隠岐の文化財』

『国民百科事典』

『隠岐島の民俗』

薪と同様に木炭も、日常生活には欠かせない燃料であった。

正倉院に伝わる火鉢の中には当時の木炭が残されているといわれるが、このように相当古くから用いられていたようである。

木炭は薪と違って煙が出たり炎が上ったりすることがない。火力が強く火持ちがよいことが重宝がられ薪と並ぶ燃料として定着した。

木炭に用いられる木は、クヌギ、ナラ、カシ、ブナ等のクロキであるが、松炭も焼かれた。西ノ島では資源の豊富な焼火山を中心とし、旧美田村一体の集落で生産が行なわれている。戦前の状況は不明であるが昭和三十一年の資料によると、窯数四十三のうち、半数は大山地区に集まっている。

そのようにこの地区では木炭製造を専業としている者が多かった。

島で生産された木炭は島内需要だけでなく島外にも移出された。移出物としては海産物に次いで重要な地位を占めたといわれ、鳥取、京都、大阪、富山方面にまで移出されている。当時、木炭流通に関わった人の話によると

「昭和三十年ごろは、米子から要請が有って炭の移出をしました。炭の質は大山、波止の炭が良かったようです。というのも、材質の優れたカシ、ツバキの炭が多かったからでしょう。ツバキ等は五十俵のうち五俵もないほど貴重な物でした。(浦郷、池田 談)」

このように、需要、生産ともに盛んであった木炭も昭和三十五年頃から次第に減少していった。七輪はガス、電気コンロに、火鉢はストーブにかわり、木炭の需要は掘りごたつくらい。それも昭和四十年代になると電気こたつが普及し、一般家庭で木炭を使うことはほとんどなくなった。

木炭生産の移り変りは別記のとおり。現在は鍛冶などの工業用のほか、調理などの燃料として使用されるのみとなっている。

炭火の時代

七輪にたきつけ(紙、木片)を入れて消し炭を乗せて火を付ける。消し炭に火がつくと木炭を乗せ火が起きるのを待つ。その間数分、火が起きるのを見計らってれヤカンを乗せる。炭火の時代はお茶を一杯沸かすのにもそれだけの手間がかかった。当時はそれが普通であり別に不便とも何とも思わなかったが、ガスコンロが登場すると、七輪の不便を痛感するようになった。

また暖房も同様である。火鉢では火力は限られるし薪は煙たくて汚い。ストーブが普及しはじめると囲炉裏、火鉢は姿を消した。

七輪、火鉢、囲炉裏は過去のものとなり現在一般の家庭ではほとんど見かけなくなっている。千年以上続いた炭火文化も利便性を求める近代生活にはついていけなかったようであるが、しかし根強い人気があるのは事実、ことに調理の面では炭火ならではのものがある。昔はよく囲炉裏の炭火の上にアブッコ(足のついた金網)を架け、魚を焼いて食べたものであるがその味覚は格段に優れていた。魚に限らず肉、餅、焼きおにぎりなど炭火にかなうものがないという。現在でも旅館、料理店はもちろん、一般家庭の野外パーティなどで利用されている。

参考

風俗辞典(東京堂)

西ノ島町勢要覧(昭和三十三年)

隠岐の産業

島根県統計書

平成六年現在、西ノ島町の山々は紅葉と見紛うほどに松が赤く染まり、また部分的には赤い松葉も落葉して幹だけが目立つ寂しい景観である。かつては隠岐汽船からだんだんと島に近づくにつれて、薄紫から濃い緑に代わり最後には黒松や杉の色が島の色と思うほどに緑の島であった。

だが、その景観さえも大正時代以降のものであり、それ以前には、現在山林であった場所は牧畑であった。牧畑の島は、夏ともなれば麦で黄色に染っていた。明治二十五年に隠岐島を訪れた小泉八雲は牧畑こそ言及してはいないが、船からみた知夫里の光景をこう述べている。「山裾の白ちゃけた裸岩から、山は傾斜をなしてのぼり、その上は低い草や木の生えた寂しい荒地になっている・・中略・・十軒ばかりの人家が互いに軒を重ねながら、山の窪地をはいのぼっているのが見え、その上には、荒地のまんなかを耕した段々畑が少しばかりある。それだけである。・・後略」

一般に隠岐島の植林といえば布施村であり、そこでは享保四年(一七一九)に藤野孫一が杉の植林を始め、以後、隠岐の杉といえば布施とまでいわれるようになった。しかし、西ノ島でも、それより八〇年以前寛永一八年(一六四一)には焼火山で杉の植林を始め、安永六年(一七七七)には一〇万本の杉を植えたと記されている(焼火山近世年表)。元々、島の材木が重宝されたのは、北前船の風待港として利用された事に起因する。本土で鉄道や車道が完備されるまでは、船が大量輸送の中心であり、即ち陸地輸送よりも低コストで運搬できたのである。

当時、一般的に植林が当時そんなに普及したとも思えないが、島前の入会地のある焼火山という特殊な場所では木材利用を意識しての事業は行なわれていた。具体的には、労働力は雑木を地下(里)人に与え、その代わりに植付けの手間を出してもらうことなどを指示している。雑木が燃料源であった時代、また雑木のあった場所だからこそ可能な事業であったかも知れない。

明治一〇年の地租改正は、旧来の物税から金税に変わり、それと共にスライド方式の税金から固定方式の税金へとも変った。隠岐ではその折りに現金を産み出さない牧畑から地目変更を行なって森林にした形跡がある。これは商品としての木材を、より意識させることにもなる。

西ノ島では基本的に土地は牧畑として利用されていた。『隠岐牧畑の歴史的研究』の資料によると、西ノ島の場合には大正から昭和初期にかけて、牧畑内の畑地の割合は減少の一途をたどり、それに反比例して牧畑内の林地の割合は三七~七六%と逆に増大している。黒木村は昭和二四年段階で既に牧畑内での耕作面積は二%に過ぎなかった。牧畑の消滅と共に山林開発もあり、次第に植林地や牧場へと変っていった。

黒木村議会決議書を見ると、大正一〇年には村有林を中心にして、村民に労働供出させて植林を行なったり、下刈りをさせているのがわかる。それも後には労働の代わりに金納になったようである(黒木村議会決議書)。さらに下がって、昭和一〇年の黒木村と浦郷村の経済更正計画の林業欄をみると、黒木村は七,〇四九円、浦郷村は二,三二二円。さらに昭和一五年には黒木村二六,五二〇円、浦郷村は一,〇〇〇円となっている。これは各村の地形もさることながら、各行政の政策方針の相違でもある。

経済更正計画の比較(くろぎ・由良から)

この傾向は西ノ島町に合併されるまで続き、現在にも至っている。

昭和三五年(一九六〇)新町建設計画基礎調査書(分析編)P一九〇

人工的に植えられた黒松などは、現在一〇〇年以上の物は少なく、植林が一般的に普及したのは大正以降、しかも黒木村を中心に流行したと見た方が妥当かと思われる。だが、それが全て植林したものでも無く、牧畑を放置した結果、自然と黒松が育成した場合も多かったであろう。町内には昭和二〇年半ばには苗木を売る所も出て来ているくらいである。

特に戦後は乱伐の時代でもあった。昭和二五~二九年には用材の高騰により、荒っぽく言えば、木なら何でもよいというような時代であった。戦後の建築ブーム(敗戦のために家の需要が大きくなり)と、パルプや杭木のために、特に松が重宝された。パルプには建築材のように木材の形態・色などは問題ではなく、容量だけが重宝がられた。杭木はある程度細いものが要求された。それに対して、杉は建築材木としてのみ利用され、また植生区域が限定されるので、松ほど一般的には普及しなかったと思われる。

しかし、本土の鉄道と車道の整備により、隠岐の材木は徐々に価値が低くなって昭和四〇年代には植林事業も衰退していった。

町の「松喰い虫対策」は昭和五九年くらいから開始され、被害を受けた松の伐採、消毒の空中散布など懸命に対応したが、成果は芳しくない。これは西ノ島町特有の現象ではなく、「松喰い虫」の被害に遭った地域はいづれも同じ運命を辿っている様にみえる。

昔、どこの家庭でも木小屋があって、薪が堆く積まれていた。

日常の炊飯、あるいは暖房、あるいは風呂に薪は欠かせない。

「むかし、むかしお爺さんは山に柴かりに・・」桃太郎の昔話ではないが 農作業の合間にはよく樵(薪取り)に出掛けたものである。

薪にはクロキと呼ばれる広葉樹のほか、松、杉などの枯れ枝が用いられた。

昔は、島のほとんどが牧畑である。島民の燃料は焼火山一体で確保していた が牧畑の山林化が進むようになると、近くの持ち山やジゲ山(共有林)に出掛 けて取るようになった。持ち山も共有林もない者は購入しなければならなかっ たが、枯れ枝、杉の葉、松葉などは持ち主の許可をもらって、取っていたよう である。

また、山林伐採が行なわれたときは、先を競って枝葉を貰いに出掛けた。現 在、古い農家を見かけなくなったが、昔は大きな竃と囲炉裏が何処の家庭にも あった。いわゆる薪オンリーの生活である。薪は台所の竃には杉、松の枝な ど、囲炉裏には火持ちの良いクロキが用いられたが、一斉に焚くと部屋中は煙 だららけになる。梁や柱は真っ黒け、風の強いときなど屋根裏に貯まった煤が よく落ちたものであった。

薪は山で乾燥させてから自宅に持って帰るが、道路のないところがほとんど である。木負いといって背中に背負って搬出した。木負いの用具はニカ(物を 背負うときの縄)とセナアテ(藁等でつくったクッション)、カルイ(背負い の専用用具)が用いられた。

戦前の小学校には、勤倹、勉学の鑑として二宮金次郎少年の銅像が立てられ ていたが、薪を背負って本を読んでいる。木負いの仕事は大体女性か子どもが 分担していたようであるが、結構きつい労働で木負いをしながら本を読むなど 考えられなかった。山で樵っておいた薪は雪の積もらないうちに搬出して正月 を迎えたようである。

昔の人は木小屋に木がなくなることをもっとも嫌ったという。食糧と同様に 燃料を常時確保しておくことは、農家にとっての常識であった。

戦後、竃の改良によって小量の薪で炊飯出来るようになり、また囲炉裏で木 を焚くことも少なくなり、薪も製材等の端切れが用いられるようになった。

昭和三十年になると石油コンロが登場、燃料の主力はプロパンガスへと変わ り、薪は風呂焚きくらいにしか用いられなくなったが、近年は石油ボイラーの 普及によって、薪の需要はますます少なくなりつつある。

薪を輸出

江戸時代西ノ島では焼火山周辺が薪の産地で、島前各村の燃料が賄われてい た。松江藩では「御用薪」調達場所として焼火山を指定、美田村でも薪確保を ジゲで請負って松江藩に薪を移出している。また石見銀山でも隠岐の薪を欲し がっていたといわれるからかなり人気があったようだ。

寛文年間(一六七〇)まで、隠岐の移出物の大半は材木、薪によって占めら れていたといわれるが、北前船が寄港するようになると、境、松江はもちろん 遠くは長崎、若狭方面にまで移出されるようになった。移出が過ぎたのか幕末 にはとうとう少なくなって、貴重なものになってしまったといわれている。

海に囲まれた島では搬出が手軽で船による大量輸送が可能である。そんなと ころから島の特産物として、移出が促進されたのかも知れない。

新しいメディアとしてのラジオは、大正十四年に東京で始まったが、島根県では「島根県に放送電波が行きわたるようになったのは、昭和七年三月、全国で一七番目の日本放送協会松江放送局が開設されてからであるが、開局当初のラジオ聴取者数はわずか一四三六人に過ぎなかった。」「山陰放送(昭和二九年七月ラジオ放送開始)からの放送も島根県をエリアとしていきわたっている。」と島根県大百科事典には記述されている。以下はラジオ契約者推移(島根県)を示したものである。

一方、西ノ島では、「ラジオ購入は、昭和二年に浦郷では三沢屋(沢野光一)宅に始まり昭和七年現在は、三沢屋・徳中・警察・中原・学校の五軒」(由良より)

因みに「たちあがる隠岐」から当時の隠岐島のラジオ普及状況を拾ってみると、

ラジオ普及率

昭和二四年九・二%

昭和二五年一二・一%

昭和二九年二五%

昭和三一年三二%(全国平均六八%)

昭和三二年NHKはFM放送開始

昭和三三年(全国平均八二パーセント)これを境に下降する

昭和三一年六月調査 黒木村は八七五戸中二八八戸=三三パーセント

浦郷町は七三二戸中二二三戸=三十パーセント

となり、全国平均の約半分くらいの普及率であった事が理解できる。

しかし、この普及率は当時の電気状況を考慮に入れると、一概に全国平均と比較することは出来ない。と、いうのは昭和三一年当時の西ノ島町(黒木村と浦郷村)は中の島と一緒で百四十キロくらいしか配給されてなく、一日に四時間(午後七時から十一時まで)程しか送電されてなかった。そういう状況でラジオの普及率が三十パーセント以上というのは家電製品としてはずばぬけている、というより、それ以外の電気製品は使用出来なかったという方が正確な言い方かも知れない。もし、それ以上の家電製品を使用すれば、家のヒューズか電柱のヒューズがが飛び、近所一帯が停電にみまわれ、ついには電力会社が調査に来て違反(これを盗電と呼んでいた)がばれてしまうことになる。

当時の西ノ島町の家庭の電力状況から見て、(各家に20Wの電球一つという制限)ラジオが十分に使用できるという様なものでは無かったが、ラジオの電圧を上げる為に内部のコイルを巻き直したり、補助電力としてバッテリーを利用するという様な事もあったらしい。

西ノ島ラジオ普及状況(昭和32年10月1日現在)西ノ島町勢要覧/「新町建設計画」昭和35年

西ノ島町全体ではこの間に57%から七五%に普及率が上がっており、この年をピークとしてラジオは全国的に数値としては下降してゆくようになる。しかし、それは後に見るようにラジオが少なくなっていった事を物語るのではなく、一家に一台の時代から個人に一台の時代に入っていった。後でみるように、これと連動した動きはテレビに現れている。昭和三四年のNHK松江放送局のテレビ放送開始によって、ラジオ放送の人気は急激に下降線を辿り、ついに昭和四三年には受信料廃止が決定された。

そんな状況で聴いていた番組は、次の様なものであった。

日本でテレビ放送が開始されたのは昭和二八年(一九五三)、日本放送協会(NHK)と民間では日本テレビ放送(NTV)であった。東京地区という限られた場所での開局であったが、新しいメディアの登場として話題を呼んだ。NHK開局時(二月一日)の受像器は、わずかに八六六台、NTV開局時(八月二八日)には約三五〇〇台であった。だが、その人気は各所に設置された街頭テレビのおかげで大群衆が押し寄せたほど鰻登りとなった。日本テレビは関東一円の駅前広場などに二二〇台の街頭テレビを設置して、広告効果をあげるとともに受信機の普及促進をはかった。スタート時の放送時間はNHKが四時間、日本テレビが六時間であったといわれる。

広告収入によって運営される民間テレビ局は、とても採算が合わないと世間では見られていた。開局当時のテレビ台数では誰もそうとしか思えなかったのは当然といえよう。当時のテレビ受像器は二十三万円、中堅サラリーマンの一年分の給料でもとても購入でき無かった。しかし、開局七カ月で早くも黒字経営に転じたのには驚いた。時代は既に熟していたようである。

テレビ放送スタート当初の番組表は、スポーツや演劇の中継番組が大きな比重を占めた。特にスポーツ中継は人気が高く、NHKを例に取れば昭和二十八年度における合計二七七件の中継番組のうち一四四件をスポーツ番組が占め、その中心は大相撲(六十二件)と野球中継(四十六件)だった。民放はスポーツ中継にプロボクシングとプロレスを加えて、世はスポーツ時代を感じさせるまでに到った。

昭和三十二年(一九五七)田中角栄郵政大臣は民放テレビ三十四社に予備免許を与えた。これを期に各地方では一気にテレビ局が増大することになる。昭和三十四年十二月には民放テレビは三八社、受信契約数三四六万に達し、広告収入はテレビはこの年にラジオを上回る。それによって徐々に民放各社はラジオ局名からテレビ局名へと社名変更が相次いだ。

昭和三十四年(一九五九)には松江にもNHK松江放送局(十月二十八日)でテレビ放送が可能になり、同じ年に一斉に民間放送局(山陰放送(BSS)(十二月十五日)・日本海テレビ(三月十一日)(NKT))も開局された。この松江放送局でのテレビ放送を期に、西ノ島町ではテレビが普及した。その当時の状況を浦郷の間瀬氏に聞くと「私が電器屋を開業したのは、昭和三四年四月十日の現天皇御成婚日と記憶している。その時は、今の前田屋あたりの街頭で御成婚式典の中継をテレビで放映した。それを広告の目玉として間瀬電器の貼紙をした覚えがある。それまでは、浦郷に二軒テレビがあり、岡山放送の電波を受けていた。場所によっては、十円の視聴料金をとっている所もあった。開店当時にテレビをつけたのは、先ず散髪屋で、それから急激に普及していった。当時はテレビ受像機がなかなか入荷しにくく常に品物が少なかった。昭和三五年の浦郷のテレビ設置者は、升谷・調府・田中(別府)・渡・真野(なかばら)・朝山・竹中・熊沢・岡田(満月)・岸本・寺下・一畑バス事務所・山本医院(美田)・日高(保健所)・山木鉄工所・家中である。」

当時のテレビは、色はモノクロ、ブラウン管の角は丸くなっていて、画面は使わない時には小さい緞帳の様な幕がかけてあり、画面を大きく見せる為の拡大鏡の様なフィルターなどがオプションで付設されてあった。電波は本土から直接受信していたので、少し天候が悪いと画面が雪が降るようにチラつき、五メートル以上も離れないと絵を結ばないような電波状況の時もあった。

映画の放映も少なく、大人も子供も「テレビ・テレビ」とテレビのある場所や家に群がり、大げさに云えば私設映画館の様相を呈していた。そんな中で変わったケースでは、波止区が個人に先駆けて、分校にテレビを購入したという事もあった。

昭和三十五年(一九六〇)テレビのカラー放送が東京と大阪で開始され、日本は世界で第二番目のカラー放送国となる。当時の受像器は一七インチ型で四十二万円、二一インチ型で五十二万円。大卒の初任給が一万五千円の時代でもあったので、とても庶民には手の出せる受像器ではなかった。しかし、昭和三十六年(一九六一)にはモノクロテレビ受像器が一千万台を突破までに至った。

西ノ島町では昭和四十年に焼火山頂にNHKのテレビ中継所が完成してから電波状況も良好になり、後には民放三局(日本海放送・山陰放送・山陰中央テレビ)も中継所を設置することになる。

昭和四十四年(一九六九)テレビ受像器は二一八八万台、家庭への普及率は九〇%を突破し、島根県では山陰中央テレビ(TSK)も開局された。

昭和四十六年(一九七一)NHKと日本テレビが全番組をカラー化し、カラー受信契約数一千万突破。モノクロテレビからカラーテレビへの移行は目覚ましいものであった。

昭和四十七年(一九七二)島根県・鳥取県の両県は全国でも有数の過疎地帯で、経営的に一県複数民放局の開設が無理なための特例措置として、両県の民放が、互いに中継局を設けて相互に放送できる体制をスタートさせた。島根県は島根放送(現山陰中央テレビ)、鳥取県は日本海テレビと山陰放送であった。

平成元年(一九八九)衛星放送が本格化。衛星にアンテナを向けさえすれば、全国どこからでも映像送信ができ、従来五・六段階の中継地点が必要だった山岳地帯や離島といった場所からの中継も可能になった。この時、テレビ史上初めてNHKがCMを流した。

現在は民放三局とNHK総合、教育、衛星放送などチャンネルの半分は埋まるまでに至った。

『現代用語の基礎知識』一九九四年版別冊付録

島に文化の灯が点る

わが国で最初に電灯がともったのは明治十一年(一八七八)といわれる。その五年後の明治一六年に東京電灯会社が設立され電気の供給事業が開始され全国に普及していった。島根県では明治二七年(一八九四)松江電灯、隠岐では明治四四年九月(一九一一)に隠岐電灯(西郷)が開業している。

島前で電気事業をはじめようと動き出したのは大正の半ばごろ。別府の安藤猪太郎氏の発案によって、黒木村長中西松次郎・浦郷村長今崎半太郎・美田は竹田才吉・安達和太郎各氏の協力を得て大正九年二月島前電気株式会社を設立した。美田尻に火力発電所を建設、大正一〇年五月頃から送電を行ったといわれるが、実際に事業が開始されたのは大正十一年十二月であった。しかし全島に電灯がともるまでは時を要し、三度は昭和四年、珍崎は昭和五年五月になってようやく送電されている。電灯がついたといっても発電能力は二十キロである。だいたい十燭光くらいの電灯が各家庭に一灯、夕方から十一時頃までしか送電されずランプやカンテラに依存しなければならなかったが、島民にとっては近代生活を体験する文明の灯であった。

昭和十八年、島前電気は中国配電(のちに中国電力)に統合、発電所はそのまま中国配電黒木発電所として送電事業をが行われることになった。しかし、電力施設が増強されるのは戦後になってからである。

黒木発電所は昭和二十四年に八十キロ、昭和二十六年には百二十キロに増設し、一家に一灯、一ラジオの時代が到来する。しかしまだ夜間だけの送電。時折停電するなど不便な状況は続いた。

待望の昼夜二十四時間送電が開始されるのは昭和三十二年七月。一般家庭では定額電灯制度で電力使用が制限されてはいたが、早朝からラジオが聴けるようになったことは喜びであった。この年は西ノ島町が発足した年であったが、新町発足にふさわしい明るい話題であった。

各家庭に使用料メーターが設置され、自由に使われるようになったのは昭和三十九年からである。ようやく本土並になり、これを契機に家電製品急速に普及していった。黒木発電所の現在の出力は七千キロワット。昭和五十八年には島前島後間、昭和六十三年には海士・知夫間も海底ケーブルで結ばれ、隠岐島全体を結ぶ送電網が整備されている。

情報通信の手段として方法としては、現在は書簡・狼煙・郵便・電信・電報・電話・ラジオ・テレビ・ファックス・パソコン通信などがあるが、その中で現在消えてしまったメディアは狼煙だけであろう。特に急場の通信手段としては明治の電信を待たねばならなかった。しかし、天平の昔に緊急手段として、隠岐と出雲間において狼煙を使用した形跡がある。『新修島根県史・通史篇』から、関係項目を拾いだしてみると

天平六年(七三四) 隠岐国と出雲国の間に烽火を使用して通信せよ(出雲国計会 帳)

天平六年(七三四)

烽火の期日を決めて、試しに烽火を実験せよ(出雲国計会帳)

寛平六年(八九四)

延暦年間に内外が無事だったので停止されていた、烽火を再び復活する事を要請して、認可される。(類聚三代格)

以上の記事がみえる。

いつから始まったかは、定かではないが、少なくとも、今から一二〇〇年前には隠岐と出雲の間で、烽火(ノロシ・トブヒともいう)が用いられていたらしい。通常の伝達は、行政の書簡で済ませていたが、賊が国境を侵す様な緊急の場合は賊の数によって烽数を変えて通報していたらしい。昼は煙を上げ、夜は火を燃やすような施設であった。

この時代の隠岐での急場とは、新羅・渤海人の侵入、漂着が考えられる。桓武天皇の延暦十一年(七九二)には辺要の地以外の兵士を廃止し、「健児の制」を定めた。その数は、

出雲国

百人

石見国 三十人

隠岐国 三十人

但馬国 五十人

因幡国 五十人

伯耆国

五十人

であって、出雲は山陰では最も多く、山陽の備中五十人や、長門五十人などより多く、百人以上の国は近江・伊勢・美濃や北陸、東国のみであることと合わせて注目される。そこで、出雲風土記では、

暑垣烽(意宇郡)

布自枳美烽(島根郡)

馬見烽(出雲郡)

多夫志烽(出雲郡)

土椋烽(神門郡)

に烽火が設置された事が明記されている。

この緊急事態を日本の流れの中で見てみると

七三四

隠岐国と出雲国の間に烽火を使用して通信せよ(出雲国計会帳)

七三四 烽火の期日を決めて、試しに烽火を実験せよ(出雲国計会帳)

七五九

新羅征討のため、北陸・山陰・山陽・南海諸道に、船五〇〇隻を造らす

七六二 新羅征討のため、伊勢大神宮以下の諸社に奉幣する

七九九

渤海使帰国

八一三 新羅人一一〇人、肥前小値賀島に来着し、島民と戦う

八三五

壱岐島に徭人三三〇人を置き、警護に当たらせる

八六六 山陰道諸国・太宰府に新羅来襲に備えさせる

八六九

新羅海賊、博多津の豊前国貢調船を掠奪する

八九〇 隠岐国、新羅人来着を報告

八九三 新羅の賊、肥前肥後国を襲う

八九四

新羅の賊、対馬を襲う

八九四 延暦年間に内外が無事だったので停止されていた烽火を再び復活する事を要請して認可される。(類聚三代格)

以上のように、八世紀から十世紀にかけて、日本と新羅は二〇〇年にわたって戦闘状態にあり、その脅威が狼煙を復活させたものと思われる。これに前後して隠岐の諸神社が延喜式神明帳に列挙されてくる。現実的な防御法としては軍隊の増員。それに加えて神の加護を目的として西ノ島では、比奈麻治比売神社(宇賀・倉ノ谷)、真気命神社(物井)、海神社(別府)、大山神社(大津・市部)、由良姫神社(浦郷)が列挙されている。

時代は下がって狼煙の記述が見えるのは、巡遣使が隠岐に巡回の折りに、知夫里島から焼火山へ、また焼火山から別府への連絡として狼煙が使用されたという記述がみえる。

(註)

延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちょう)

延喜年間(九〇一~九二二)に編纂され九二七年に完成された法律書(延喜式)。その内全国の神社が列挙されているのが『神名帳』である。ここに列挙されている神社は、全国で三千三百三十二社。少なくとも千年以上前に上記の神社が西ノ島には存在した事が証明できることになる。

現在われわれが電信を使って遠隔地と情報交換するメディアとしては、電話・無線・ファクシミリ・パソコン通信など多種多様にわたっている。その発達目覚ましいものがあるが、これらの機器が島民の日常生活の中でさほど珍いものでなくなったのは、むしろ戦後になってからである。普段の生活に欠くことの出来ない電話でさえも、この島で一般家庭に普及してから三十年にも達してい。テレビの普及以上に急速に普及したようである。ことに隠岐のような離島の場合、島の近代化に大きく貢献したことはいうまでもないが、その発達の過程を振り返ってみると、国、地方を問わず通信システムの充実に力を注いできたことをうかがうことが出来る。

電報

明治政府は情報を重視して郵便制度よりも早く、明治二年(一八六九)に官営で電信事業に着手することを閣議で決定し、官用通信を開始した。「通信」の始まりは電報であった。翌年には東京・横浜間に公衆電報の取扱を開始。明治四年には大北電信会社が長崎・上海間の海底線を完成させ、わが国最初の国際電報を始めた。明治五年、政府は私設電信の禁止を閣議決定し、以後電信は政府専用事業になり、電電公社まで引き継がれることになる。

明治十一年には新橋・横浜間の各停車場で一般電報の取扱をはじめ、十八年には電報料金の国内均一制を実施し一〇字までを一〇銭、市内はその半額、壱岐・対馬は別料金となった。

一方島根県では明治十三年に松江電信分局より米子を経て鳥取まで電信線の架設完了し、鳥取・米子電信分局も開始された。『新修島根県史』年表には「明治十五年に内務省から県当局に山陰新聞発行停止命令が電報で到着した」とあるから、当時本土の行政では電報も珍しいというほどの事もなかったかと思われる。島根の県会では十八年に隠岐国本土間海底電線の国費架設建議を内務卿に提出したが、実現は明治三十一年まで待たねばならなかった。

明治二〇年(一八八七)には郵便局に合わせて電信局にも等級がしかれ、全国に東京・大阪・京都・横浜・長崎・函館・新潟など八局の一等通信局が設けられた。これは明治二六年には一等郵便局と合併し一等郵便通信局と改称されることになる。

明治四〇年(一九〇七)、別府郵便局では電信取扱開始、四三年には美田郵便局もこれに次ぎ、これによって西ノ島での電報は全員が利用できるようになった。昭和に入ると十一年(一九三六)には慶弔電報も開始された。この頃から電話と電報は併用され、電話で電文を伝える形式が普通になったので、文字を間違えない様にアイウエオや数字を音読する書式があった。

電文の音読表(表挿入)

昭和三九年(一九六四)、美田の電報配達業務は浦郷に統合された。

平成二年(一九九〇)、浦郷局の電報配達業務廃止され、民間に委託することになる。

現在、電報のほとんどは慶弔電報であり、日常の情報は電話によって伝えられている。

明治二十三年(一八九〇)政府は「電話交換規則を制定し、電話線と電話機の設置」維持費は逓信省負担、加入者は使用料と電話料金を納付することにして電話事業を創業した。そして東京横浜間に電話交換業務開始した。当時の東京市内の電話機使用料は年額四十円であったという。

明治三十一年、八束郡千酌(ちくみ)村から海士村の太井を経て西郷へ海底電線が敷設された。知夫線は崎村から来居へ、西島線は同じく海士村木戸より黒木村大山の礫(つぶて)へと開通した。

この年は呉鎮守府所属海軍望楼台が西郷に設置されたり、乃木将軍が島内を視察に来たり、隠岐が軍事的に重要な位置を占めることを暗示している。翌々年には浦郷郵便局が松江西郷電信回線に接続局として音響通信が開始される。思い起こせば千年前も、国境に危機が感じられる時に隠岐と出雲の間でノロシが設置された。日露戦争も日本海を舞台として展開されたことといい、通信環境の整備とは決して無関係ではかったようである。

日露戦争が始まった明治三七年(一九〇四)には、全国の電話加入数が三万五千を越えた。三八年、日本海海戦に先だっていち早くバルチック艦隊を発見、哨艦「信濃丸」が無電で報告してたことは有名である。クロギヅタは、この時にバルチック艦隊が紅海を通過した時に付着した胞子が元だというもっともらしい説も生まれた。

大正六年(一九一七)四月一日、西ノ島初の公衆電話が浦郷・別府郵便局同時に、また美田局は三年遅く大正九年に設置され、これによってようやく地元で電話が使用されることになった。

昭和元年(一九二六)わが国初の自動交換式電話を東京の京橋電話局で使用された。この年は青森・函館間の電話開通により本州・北海道間の電話連絡が可能になった年でもある。

昭和九年(一九三四)日本最初の外地通話として東京・台北間に無線電話が開通し、翌年には東京・ロンドン・ベルリン間にも通話は拡張された。

西ノ島で郵便局以外で電話を所有できた年、電話元年は昭和十二年であった。十月十五日、浦郷局では市内公衆電話ができ、当時の加入者数は八人と数えられている。翌年十一月二十四日には別府局にも設置された。

戦後になると電気通信省は廃止され、昭和二十七年八月一日に日本電信電話公社が設立され、翌年にはお馴染みの赤電話が東京に設置された。この年は船舶電話も開始。昭和三十年(一九五五)に入ると電話による天気予報と時報サービスがはじまり、翌三十一年に初めて東京都心から近郊都市にのダイヤル即時通話が開始された。次の年には近鉄の特急に公衆電話設置。

昭和三十四年(一九五九)西ノ島の電話加入者は浦郷局九二・別府局五六合計一四八。翌年には町議において浦郷局に別府局を統合する事を可決し、三十七年に実施された。統合化によって別府と浦郷は同市内となり、旧来、別府一番という言い方から浦郷五百番代に番号が変わり、市外料金を払わなくてもよくなったのである。

当時の料金体系は市内なら基本料金だけでよく、市外のみ基本料金以外に市外料金を支払わなければならなかった。その市外通話も回線数が少ないので二時間三時間待たされることはざらであった。浦郷局では市外線が四本(松江線・西郷線・菱浦線・知夫線)しかなく、順番待ちになるのはいたしかたなかった。そこで急ぐ場合は「急報」「特急」という言い方で順番を優先させてもらい、それだけに通話料金も割高となったのである。

さて、電話局が統合されたといっても、別府局が電話交換業務をやめたわけではない。別府局の電話業務は浦郷局と同じく、昭和四十五年の統合まで浦郷局として引き続けられた。また、局の統合がすぐさま個人に電話を普及したというわけでもなく、また、それを許さない事情があった。浦郷局には交換機が三台あり、一台に対して六十回線使用できたので、全回線を使用したとしても最大限百八十回線である。そこで公共団体・商業・サービス業・通信運輸業・漁業など素早い情報が重視される業種に限って使用権を許可した。

では、個人が電話を使用する場合にはどの様にしたのだろうか。先ず、各郵便局には公衆電話が設置されており、郵便局に近い地区はそれを利用した。郵便局のない地区は「集落電話」と称して各集落で公衆電話を使用したのである。逆に外から電話がかかった場合、区の有線放送で電話呼び出しの放送をしたり、呼びにいったり、その辺の事情は各集落によって多少異なった。この様な公共性のある「集落電話」の基本料金は、役場が納めていた。

現在では民具室でしか見られない電話機は四角いロボットの顔の様な形をしていた。両目玉は呼び鈴、口は送話器、右耳は受話器、左耳は局を呼び出すダイヤル(ダイヤルといっても番号があるわけではなく、ハンドルをグルグルと回すだけのもの)であった。この電話機は三尺四方の小部屋に設置してあり、そこに入って左手で受話器を耳に当て、右手でダイヤルをグルグルと回し、局がでると「浦郷○○番お願いします」(もしくは「役場お願いします」と言っても通用した)とロボットの口に向かって大声で叫ぶ様に話す。厳密な意味でプライベートな会話が守れない様な電話風景は昭和四十年近くまで続いた。

昭和四十年(一九六五)東京都区内と道府県県庁所在地間がダイヤル即時になり、四三年にはプッシュホンとポケットベルが登場した。

昭和四五年(一九七〇)二月一五日、島前の電話局はすべて電電公社海士営業所に統合され、郵便局と電話事業の関係はこれで幕を閉じることとなった。統合と共に電話もダイヤル化され、電話をとりつけたい希望者は自由に取付られた。この年、島前の電話普及台数は一気に千百二十台に増大し、五十二年には三千台を越えてほぼ一〇〇%の普及率となった。

一方、全国的には自動ダイヤル化が、この島とほぼ同時期に行われたわけではなく、完遂されたのは昭和五四年三月一四日であった。

昭和六一年(一九八六)電信電話公社は民営化されNTTとなり、その後、第二電電も登場して、電信産業は一気に開花した。

現在は電話機も軽量化・デザイン化され単純に会話するだけでなく留守番録音、番号短縮、割り込み機能など多機能なものに変化している。また、コードレスホンと呼ばれる短距離無線電話も開発され家から一〇〇メートル以内なら持ち運びさえ可能となった。本格的な携帯電話は、船舶電話・自動車電話など無線でどこへでもかけられるものも登場し、都市部では普及している。

電話回線を使用したメディア

ファクシミリ

昭和四八年(一九七八)電電公社は公衆電話回線を一般に開放することによって、画像を送受信する機器であるファクシミリが最も普及した。電話が耳を通した音通信とするなら、ファクシミリは目を通した画像通信である。一般的には画像というよりも文書などの文字を転送している場合が多い。これは郵送に比べて簡単で安くて、速いという長所がある。しかし、発売当時は機器自体が高価で、とても一般には買えないコストであったが、十年もたつと隠岐島にも入ってくるほど安価な家電製品となった。昭和六二年には隠岐の価格で二十万円だったのが、現在では五・六万でも買えるほどになった。ワープロの普及と連動して事務所には欠かせないオフィス機器である。

キャプテン

文字図形情報ネットワークの商品名で、電話網を利用して情報検索・計算処理・郵便貯金口座の電信振替などのサービスをモニタ(テレビ)に映し出すシステムである。テレビモニタと電話回線をつなぐ同様の機器にファミコン通信というのもあり、それによって手軽に株・競馬などの情報が得られる。

パソコン通信

電話通信網を使用するメディアとしてはパソコン通信(ワープロでも可能)もあげられる。右のキャプテンと異なる処は、両方向通信であること、ここからは松江につながりさえすれば世界につながるのと同様にネットワークに連結されることである。メニューには次の様なものがある。

一、メール交換=情報を手紙の様に送ったり受けたりする機能

二、シグ(フォーラム)=同好の趣味や同種の仕事などの人達が集まって作る、情報交換の掲示板

三、PDS=個人がボランティアで無料や少額で配布するソフト

四、チャット=通信内でリアルタイムに文字会話(筆談)できる機能

五、データベース=知りたい情報を、有料で調べる事が可能な情報ボックス

六、通信販売=パソコン通信での通信販売

七、掲示板=天気予報・観光ガイド・スポーツ情報などの便利掲示板

八、ゲタウェイ=他の通信ネットに接続する機能

右記の様なメニューで、通信メディアとしては非常に汎用性に富むが、ただ、使い勝手が電話やファクシミリほど手軽ではないので、日本のユーザは現在百万人程度。西ノ島では現在七、八人のマニアがこれを使用しているに過ぎない。

参考文献

『日本史分類年表』

『黒木村誌』

『新修島根県史』

『新町建設計画基礎調査』

『隠岐島誌』

『郵便創業一二〇年の歴史』

『離島振興三十年史』

島内各村々に存在していたことは明らかであるが資料として見られるのは近世以降である。江戸時代には島民信仰の場として、また、宗門帳を預かるなど幕藩行政の一端を担っていたが、明治元年の排仏によってほとんどの寺院は打ち壊しに遭い消滅してしまった。明治十年以降になってようやく再興の道を歩むことになったが、その道程は険しかったといわれる。

西ノ島の場合、排仏の影響は比較的少なかったといわれるが、それでも別府、地福寺のように焼棄された寺もある。そのような経緯の中で、足跡の全容を明らかにすることは難しいが現存する資料を基にその概要を述べて見ることにしたい。

『隠州視聴合紀』寛文七年(一六六七)によると、「国中寺院」知夫郡として左の寺院があげられている(所在地は筆者註)

真言

性徳寺

真言 長福寺 (美田)

浄土 専念寺 (浦郷)

真言 足利寺 (別府)

真言 飯田寺 (別府)

真言

香鴨寺

(物井・知当?)

また本文、浦郷の中に城福寺(真言)がある。右の内「性徳寺」は知夫村の中にも見えないし所在地も不明である。当時西ノ島内には七ヶ寺があった。ところが『増補隠州記』貞享五年(一六八八)になると次のとおり

城福寺 真言 浦郷(本郷)

有光寺 真言 浦郷(本郷)

専念寺 浄土 浦郷(本郷)

長福寺 真言 美田(小向)

円蔵寺

真言 美田(市部)

小山寺 真言 美田(大津)

道場寺 真言(時宗か?) 美田(大津)

飯田寺 浄土 別府

千福寺 真言

別府

願成寺 真言 宇賀(物井)

観音寺 浄土

宇賀(宇賀)

(所在地は旧村名( )内は区名)

わずか二十年ほどの間に性徳寺・香鴨寺・足利寺の三ヶ寺はなくなり、七ヶ寺が多くなったことになる。殊に飯田寺には大破と註されており、宗旨も浄土とかわっている。

さて、煩瑣のきらいはあるが現在に最も近い「隠岐古記集 文政六年(一八二三)」によると

城福寺・有光寺・専念寺(以上浦郷)

長福寺・円蔵寺・小山寺・道場寺(以上美田)

飯田寺・千福寺(以上別府)

香鴨寺・願成寺・観音寺(以上宇賀)

となって(内飯田寺・香鴨寺は大破とあり)貞享からすると百五十年を経ているが、ほとんど変わっていない。前記の「隠州記」には記載がないが、この外に大津には龍沢寺・薬師寺。別府には飯田寺に替わって地福寺(浄土)ができており、又、大山には海前寺(現在行者堂という)があった。これらにはいずれも住職(または堂守)がいたものである。又、美田地区の「堂」には、船越堂は万福寺、小向堂は正楽寺、市部堂は成仏寺、波止堂は地福寺と寺名はついているがいづれも堂守がいないので寺とは認めなかったようである。(この寺名も明治以前から付けられていた。波止堂にある「双盤」に天明三年地福寺という銘が入っている。)

以上が西ノ島にあった寺院である。また、その集落に寺院の有無にかかわらず「堂」が必ずあり、各種の仏様が祀られている。波止堂の例を挙げると、本尊は観音菩薩であるが、地蔵尊・弘法大師像・釈迦如来・賓頭廬尊者(俗に撫仏)と色々である。(釈迦ビンズルは元焼火山雲上寺のもの)この堂は普段は老人の憩いの場にしたり、十夜法要にはお寺から住職が出向いてお勤めや説教をしたり、お寺の出張所の役割をする。また葬儀の折にはここで葬列の持ち物を作ったり、区には無くてはならない存在である。

ところが、明治元年に「神仏判然令」が達示された。これは寺院を廃止せよというものではなく、神仏混淆の寺院、神社(焼火権現は、焼火神を祀ると共に本地仏として地蔵・薬師尊等を合わせまつり、ここに奉仕する者を社僧といった)に対して神社、寺院のいずれかに決めよ、というものであるが、これを隠岐では廃仏(排仏)と解して、明治十年以降に再興をみるまで隠岐の寺院は全部消滅したのである。これに関しては、『隠岐寺院史・前編』に詳しいので、ここでは触れないでおく。

長福寺 山号高田山 美田・大津

本尊 大日如来(胎蔵界)(本尊は現在、大日如来となっているが、由緒にいう「千手」も祀られている)

脇士 聖観音菩薩・勢至菩薩

宗派 真言宗東寺派

本寺 教王護国寺(東寺)末

由緒・沿革

(一)人皇三十代欽明天皇御宇壬甲三月、高田山長福寺新造立(略)「寺院明細帳」

(二)往昔行基、当峯ヲ霊場ナリト見テ篭リ給フニ、生身ノ観音示現シテ、是ヨリ北ニ当リ浦アリ。其ニ竜宮ヨリ来リシ嘉樹アリ。之ヲ以テ我カ像ヲ刻ンデ仏閣ヲ建テ安置セヨ(中略)行基彼ノ浦ニ至リ見レバ流木アリ。之ヲ執リテ、千手・十一面ノ二仏ヲ刻ンデ千手ヲ当寺ノ本尊トシ十一面ハ別府飯田寺ニ安置。尚此ノ流木ノ残部ヲ以テ或ル修行者枕トシテ出雲枕木ニ至リケルニ、枕木ノ観音ノ御膝ニ穴アリ、修行者ノ枕ヲ合セタレバ符号セル由

「美田村来歴」を引いて由緒としているが、行基が隠岐に渡った証はなく、また行基建立と伝える寺院は畿内に四九ヶ寺程あるが行基作の仏像は一体もない(最近、奈良大教授井上正氏によって「霊木化現代への道」として行基作仏の研究を発表しておられる)これは古さをいう為のこじつけであろう。

ところが「出雲枕木山縁起書」万治二年(一六五九)に「当山草創ハ智元上人ナリ。初メ美田ノ源太ト号ス。王氏ヨリ遠カラズ。曽テ故有ツテ隠岐国ニ放逐セラレ云々(略)枕木山ニ安置ノ三尊ノ内薬師仏ノ左膝ガ折レテ安定シナイノデ源太ガ童児ノ時カラ老ニ至ルマデ肌身離サズ持ツテイタ枕ヲ当テテオイタ処、コノ枕化シテ膝トナル」(原書は漢文体)それより枕木山と称するようになったとある。前記美田村来歴では「行基」となっているが、美田源太こと、智元上人と関係があるのでないか。時代は明らかでないが、智元上人が長福寺草創と関係があるかも知れない。枕木山は天台宗の寺院(今は禅宗寺院)であったことからすると長福寺も草創時は天台寺院であったかも知れない。

復興

明治二年廃寺となっていたが、明治十二年に再興された。隠岐国で真言宗寺院が一番早く復興をみたのは天野快道(大山産)大野明演(海士宇受賀産)の両師(いづれも真言宗の僧侶)いち早く帰郷、御尽力された事による。そして復興初代の住職は大野師である。

本寺は元小向ヌクイ(高田山麓)に在ったが、寺地も現在の大津の元小山寺のあった処に移転建立した。旧本堂(現在海士、保々見清水寺本堂)は方形造で島前の寺院にはこの様式の寺は一寺もない。詳細は不明であるが、廃寺の折り、こぼして保管していたものを再建したのではなかろうか。旧本堂は合天井で法輪紋が画かれており(十方拝礼の祭笠の絵と同じ)須弥檀等も古いものの様であるので、明治の再建の折り、新築したものとは思われない。現在の本堂は昭和三十一年に新築された。

常福寺 山号大原山 浦郷

本尊 阿弥陀如来

脇士 不動明王・毘沙門天

宗派 真言宗東寺派

本寺 教王護国寺(東寺)末

由緒・沿革

大原山常福寺・真言宗・寺領二斗五升

当寺は人皇五十二代嵯峨天皇御宇、弘法大師、諸国修行の時、当国へ御渡海ありければ、この寺を建て給うとかや。其の後長門守修復を加ふるといふ「隠岐国往古旧記」を引用して由緒としているが、弘法大師渡海の証もなく、古さをいう為のこじつけであろう。ただし、日吉社(旧山王権現)に奉納されている「大般若経巻六百」の奥書に正応二年(一二八九)九月供養了。願主沙弥西蓮

奉込隠岐国美多庄浦方山王御宝前

応永十三年(一四八六)五月 権律師

奉込隠岐国美多庄浦方山王御宝前

栄吽

との資料がある。日吉社の祭礼には同社建立の当初より「庭ノ舞」の奉納と共に「大般若経」の転読が行われており、これはおそらく常福寺住僧の奉仕したものであろう。さすれば正応年中には常福寺のあった事がわかる。「隠州視聴合紀」にも「山の半に城福寺(この時代には常福寺でない)というふあり」とあるように人家より八丁あまり登った勇義山の中腹の眺望のよい地にあった。大体真言宗寺院は古いほど山腹にあるのが多い。

海士の「安国寺」知夫「松養寺」などもその例である。

復興

明治二年に廃寺となっていたが同十二年に再興の許可を受けた。ただし無住で住職は長福寺の大野明演師が兼務していた。

「同歳(十二年)六月許可相成候得共、十二年間有名無実、同二十四年七月中院工事落成、古来の過去簿記も不分明により二十六年の今日を以て新調。

明治二十六年巳年七月中院

真言宗大原山中興開山河村大忍

と寺記にあるので、明治二十年代に西村師が入山されて本格的な復興と教化に努められた。

現在常福寺奥ノ院と称している処に小堂(一間半・二間)があったというからこれは西村師の復興されたものであろう。

次いで、大塚欽龍師が入山、同師の手によって明治三十八年、現在の地に新築をみた。(昭和四十七年現住口村慈光師によって再建築)この大塚師は大正九年に入寂されたが、随分事績を残した人らしく、前長福寺住職照海明龍師(油井姓)の書信に「常福寺住職大塚欽龍上人の如きも、誠に僧侶らしい人であったと人がいいました。彼の浦郷で八十八カ所を設け、それより船越以下七ヶ里人間感じて三十三カ所(註 八十八カ所の間違いか?)の霊場を設け、次いて別府、物井の者ども八十八カ所をこしらへ、海士北分、崎に至るまで設けられる様になりしは、皆欽龍上人一人の力でありました云々」。明治四十四年には授戒を行い、これに要した仏具を備え、八祖大師掛絵、両界曼陀羅なども今に残されている。口村慈光師入山後、常福寺旧寺を奥ノ院と称して段々と整備し、昭和三十五年には西ノ島町役場の旧建物を購入して(五間・六間)一層の整備をみた。また山内に経蔵を設け、旧山王社に奉納された大般若経を収納保存された。この奥ノ院には本尊銅像阿弥陀如来座像(高二〇センチ)・銅像菩薩形座像(三四センチ)の二体の朝鮮仏(李朝時代)も祀られている。沿革とは関係ないが付記しておく。

専念寺 山号平野山 浦郷

本尊 阿弥陀如来

脇士 勢至菩薩・観世音菩薩

宗派 浄土宗

本寺 知恩院 末

由緒・沿革

本寺は往古橋村にありしという。開山狭蓮社善誉上人哲道大和尚、人皇後陽成天皇御宇慶長十一年(一六〇六)の頃という。人皇東山天皇(一六八七ー一七〇九)の御宇浦郷村蛸崎に移転(寺院明細帳)とあるが、「浄土宗大年表」には「正親町天皇天正七年(一五七九)四月、隠岐に専念寺を起立す」とあるように開山の年は天正七年である。「慶長十一年開山哲道上人寂す壽七十八」と同年表にある。

また橋村より移転の年時は東山天皇の御代(一六八六ー一七〇九)とあるが、隠州視聴合紀の浦郷村の項に「里の左岸に臨み松老いて風興ある処専念寺あり」とあるところからすると、哲道上人の最晩年に寺地を移転。寺院も整備したのではないか。(註 本寺往古橋村にとあるが、これは今の波止でなく、今焼却炉の設けられている処に五輪塔群があり地名もネイジ(尼寺か?)というから、あるいは専念寺の寺跡かも知れない)

復興

明治十三年二月隠岐島浄土宗寺院の復興の為に本山よりの命を受けて沖永恵隆師が渡島。次いで醍醐須忍師が十月渡島。この仁は主として島前の浄土宗寺院の復興にあたられたようである。醍醐師は浦郷に留まり本寺の住職となって、先ず仮説教所を設置。村民の協力を得て堂宇を建設。明治二十一年九月に再興の許可を受けた。これについては『浦郷町史』『隠岐寺院史』に詳述されているので略記するに留めた。寺号については平野山一心院と称したこともあるようである。

所讃寺 (山号なし) 別府

本尊 阿弥陀如来

宗派 浄土宗

本寺 知恩院 末

別府には元、飯田寺(浄土宗)の寺院があったが、「隠岐古記集」等に近年大破と記されている。この寺跡に「地福寺」という寺があったが、明治初年に廃寺となった。真言宗長福寺・常福寺等は再興の時に旧寺号に復したが、本寺の場合、どうした訳か再興に当たり、出雲大社の境内地にあったという寺院が住僧の愚により廃寺同様になっていたのを本尊共に移転して再興された。ただしこれは本尊のみをお迎えし、建物は新築したと思われる。檀徒としては寺号などは問題でなく、古くからあった寺院を復興したと思っていたであろう。その後、別府安藤家が主となって寺院も整備されていたが、昭和二十八年に本堂床下よりの出火によって、本尊等すべてが焼却した。そこで早速仮堂を設けて、その年の十夜法要を営み、仏前において再建を誓ったがなかなか再建が進まぬまま十年が過ぎた。もはやこれ以上の引き延ばしも許されぬので檀信徒一致協力して再建を見たのは昭和四十年の十月であった。この時本尊並びに脇士の三尊は京都の仏師松久氏の謹製になるものをお迎えして現在にいたっている。

福万寺 (山号なし) 赤之江

本尊 阿弥陀如来

宗派 浄土真宗本願寺派

本寺 西本願寺 末

由緒・沿革

往古は赤尾山福満寺といって、赤尾山寺床にあった由であるが、元禄七年(一六九四)の赤之江堂との関係は確証を得ない。再興福満寺の棟札は安永四年(一七七五)のものが寺に保存されており、享保元年(一七一六)再建の棟札も荒尾井の堂に残っているが、寺床にあったという福満寺は廃仏前既になくなっていて赤之江の堂に変わっていたようである。同寺は浄土宗の寺院であった。

復興

廃寺後、西本願寺の開教師香川黙識等の布教によって真宗本願寺派の寺院に変わって復活した。それは赤之江の海辺に堂といわれて残っていたが、現在は廃仏前の堂屋敷に寺を新築し、昭和二十二年住職神原師により寺号復活の許可をうけた。

誓願寺 (山号なし) 物井

本尊 阿弥陀如来

宗派 浄土真宗本願寺派

本寺 西本願寺 末

由緒・沿革

「増補隠州記」貞享五年(一六八八)、「隠岐古記集」文政六年(一八二二)のいづれにも「願成寺 真言」とあり、これが明治初年の廃仏までこの地にあった寺であった。これについては詳かにしない。明治十年代になってから島前の寺院も復興することになったが恐らく物井の人々にとっては、この寺の再興のつもりであったろう。

真言宗の寺院の復興に明治十三年に、当時真言宗の僧侶であった天野快道師(大山産)・大野明演師(海士・宇受賀産)がいち早く帰島されて再興につとめられたが、何故か本寺の再興には関わっていない。

幕末まであった島前の寺院は前記の「隠岐古記集」によると知夫村四ヶ寺 西ノ島町十一ヶ寺 海士町二十ヶ寺 計三十五ヶ寺であるが、その中に真言宗寺院は二十三ヶ寺もある。

当然、天野・大野の両氏も知っているはずであるが、この総てが再興したわけでもなく、又再興時に宗派の変わった寺院もできた。

復興

『隠岐寺院史』には「明治十年西本願寺開教師、香川黙識師、管龍貫師の開教によって開山の基礎を得たものと思われるのであって本尊阿弥陀如来は廃仏前海士村菱浦にあった同宗本願寺より迎えたものと言う」とあるが、隠岐には「西本願寺」の寺院は一寺もないが、各宗共競って本山の僧侶が渡島するので西本願寺もこの機をのがさじと渡島したものと思われる。

思うに香川・管の両師は初め島後に渡り、次いで島前に来てまだ再興のなっていない物井の願成寺に目をつけ、ここにあった庫裏の建物に本拠をおいて「出張所」として再興につとめたのでないだろうか(この出張所は本山の直営として名義も大谷光尊上人であった由)。年次を追って物井の信者もその気になって、当時、区の資産家の真野家が転退し、土地家屋の売却の話があったので区の有志等相談の上これを購入した。前記の菱浦の廃寺清楽寺(菱浦には本願寺という寺はないが、本尊は浄土でも真宗でも同じ)の本尊阿弥陀如来を迎えて寺の型をととのえたものであろう。以下「隠岐寺院史」にその後のことも記されているが、手元に資料もないので確認もできず略す。いづれの宗旨であろうがあまりこだわらないのが日本人の仏教に対する考え方が普通であるから、早く再興しないと死者などが出た時など葬儀もできないので、信徒には切実な問題である。物井の寺は願成寺(真言)であったが、復興に関わったのが浄土真宗の僧侶であったので復興時の宗派は浄土真宗となった。戦後法人手続きをして昭和二十九年三月誓願寺の寺号も許可された。願成寺でよいわけだがそれでは宗派と異なるので新たに寺号をつけたものであろう。現寺院は昭和二十九年に新建立した。

地福寺 山号月照山 三度

本尊 阿弥陀如来

宗派 浄土宗

本寺 知恩院 末

由緒・沿革

隠州島前三十三巡礼札所 元禄七年(一六九四)の中に三度村堂とあるが、天保御年貢帳によると廃仏前までは「地福寺」と唱えていたようである。ここには、阿弥陀仏外二体の仏像(未見)も祀られているが、元は七体あるいは十一体あったともいい、平家の残党が持ってきたものという伝えもある。間瀬、万田両家がその後裔とも言われている。

復興

廃仏の時も三度までは、その手が入らなかったらしく、旧のまま存続していた。昭和二十三年四月区民協議の上、時の住職宮本猛雄師によって宗教法人法の手続きをし、寺院としての許可を得た。この時「月照山、地福寺」の寺号も公認された。

福王寺 珍崎

本尊 阿弥陀如来

脇士 観音菩薩

勢至菩薩

宗派 浄土宗(本寺なし)

由緒・沿革

島前三十三カ所巡礼札所(元禄七年(一六九四))の中に「珍崎堂」とあり。またここに保管されている双盤の銘に「享保二十乙卯四月吉日(一七三五)、珍崎村福王寺什物、施主平兵衛」とある事からすると、この時代既に「福王寺」と称していたようである。

このように寺号はあるが、無住のいわゆる堂は美田地区の堂も同じである。寺号があっても「寺」と認められていないのである。ところが明治初年の「廃仏」の時、区の有志によって仏体は隠されて難を逃れていた。明治五年の学制が布かれてから、この建物は学校として使用されていた。明治三十四年にいたり、「宮の前」に新しく学校が建築されたので学校との同居は終わった。

大正五年に堂が新築されたが、年を経て老朽化もはなはだしく、平成元年に再び解体新築され現在に至っている。ただし寺号もありながら寺院としての手続きはしておらず、今もなおなされていない。これは他の区も同じである。以上真野享男氏の調査によって記述した。

参考文献

「隠州視聴合紀」

『隠岐寺院史』

「隠岐国寺院明細書」

「増補隠州記」

「隠岐古記集」

「美田村来歴」

古代より祀られていた神々

いわゆる古墳時代(三〇〇~五〇〇)には、現在の集落がほどんど出来ていたといわれているが、西ノ島の場合でも大体そう考えてよいかろう。神社の原初は社殿はなく、祭をする場所が決まっていて、そこに神をお迎えする仮屋を祭の度毎に設けたのが後に恒常の建物としたのが神社であった。当町の場合、平成二年に発掘した「兵庫遺跡」から祭祀に使われた土器が数多く出土しており、古墳時代に祭りが行われていたという事はわかるが、それに最も近い「大山神社」との関係は明らかでない。

大化の改新後、神事優先を国家的理念として揚げ、律令神祇制度が確立し、「大宝律令」の施行によって全国的規模に拡大する。平安前期に登録された官社の数は「延喜式」によると二八六一社(祭神数三千百三十二座)であるが隠岐では十五社(十六座)があげられている。そのうち西ノ島にある神社 由良比女神社・大山神社・海神社(二座)・真気命神社・比奈麻治姫命神社の五社である。

これらの神社に対しては国よりの幣帛が献られているが、この中で由良比女神社は、官幣の大社で他の神社は国幣の小社となっている。

さて、資料に見える神社は、前記の通りであるが、この時代に西ノ島には神社は五社のみであったとは考えにくい。出雲国の例からすると「出雲国風土記」に神社三百九十九所。内百八十四所(神祇官に在す)二百十五所(神祇官に在さず)とある。少なくとも式内社の倍以上の神社が存していた事からしても、西ノ島の場合も少なくとも十社くらいは存在していたのでないかと思われる。また延喜式には所載されていなくとも古い社はある。「焼火神社」の場合は平安末期の『栄華物語』に「たくひ神」とあり、既に都に知られていたのである。

中世期に祀られていた神社

島後の玉若酢神社に「隠岐国神名帳」という資料がある。これは玉若酢神社の祭礼に総社として隠岐国内の神々を勧請する祝詞の中で申し上げたものであるが、これを一本にまとめて「国内神名帳」として隠岐国の神社百十六社が記されている。この資料成立年代は詳かにしないが、記載内容からして中世期のものと考えられる。その中に西ノ島には

千波郡 十神

従一位 天佐自彦大明神(知夫村ニアリ)

○従三位上 海原明神

○従三位上 真気明神

従四位上 安宕彦明神(知夫村ニアリ)

従四位上 国彦明神

○従三位 柴木彦明神(美田村小向ニアリ)

従四位上 奈取彦明神

従四位上 云海彦明神(知夫村ニアリ)

従四位上 都玉貴明神

○従四位上 和太酒明神(知夫村ニアリ)

美田院 九神(異本には千波郡の中に入れる)

○従一位 比奈麻治姫大明神

○従三位 大山大明神

○従三位上 由良比売大明神

従四位上 呼乗彦明神

○従五位上 伊勢明神

○従四位上 水祖明神

従四位上 熊岐姫明神

従四位上 豊加姫明神

正(従)四位上 奈酒彦明神

( )は筆者註

の十九神があるが、○印のものは現在わかっている神々(消滅したものもある)であるが、○印のないものは詳にしない。

由良比女神社の場合、「延喜式」によると「名神大社」であるがこの神名帳では比奈麻治姫神社の方が「従一位」と筆頭にあげられている。従三位上海原明神は、海神社と推定してみた。従四位上和太酒明神は、知夫村の渡津神社があり、大山の渡利神社のいづれかであると思われる。

この期になると、浦郷の日吉神社(山王権現)美田八幡宮等も資料があり、少なくとも中世期には存在している事は、はっきりしているが、この神名帳には、熊野権現、八幡宮等に神仏習合色のある神社はどういうわけか挙げられていない。

近世期に祀られている神社

この頃になると資料も多くなるが全体が記載されているものでは、「島前村々神名記」(元禄十六年)があるのでこれをあげるが、この時代になって初めて各神社に祀られている神々の御名が明らかになる。

知夫里郡之内

浦之郷村

由良姫大明神

式内案上 須勢利姫尊 隠岐一宮

山王大権現 大山咋命

大原大明神 天兒屋根命(春日同体)

住吉大明神

底筒男・中筒男・表筒男命

石神明神 伊和佐久命・根佐久命

蓬来亀神社 豊玉姫 (神代ニイヅル)

平野少宮

仁徳天皇 大鷦鷯命

乙訓明神 大山咋命 松尾同体

森大明神 天鈿女命

青根明神 青加志伎根命

待場明神

猿田彦大神

比志利権現 事代主命

辧財天神社二所 豊玉姫命

知屋御前

宇祢美大明神

美田院

大山大明神 式内案下 大山祇命

正八幡大神宮 御相伝秘法 應神天皇 誉田皇命

高田大明神

素戔嗚尊・伊弉諾尊 相殿ニ座ス

三保明神 美穂津姫命

弁財天 玉依姫命

荒神所々(波止・市部)

素戔嗚尊 眷属

焼火山大権現宮

手力雄命左陽 天照大日霊貴 離火社神霊是ナリ 萬幡姫命右

陰 三座同殿 伊勢大神宮同体ナリ

末社

辧財天社

豊玉姫命

五郎王子 素戔嗚尊ノ五男王子

御前 事代主命

山神 大山祇命

随神 御門神左右

豊石窓命・奇石窓命

金重郎神 宮アリ

最勝神 同(註大杉ニ座ストモアリ)

荒神 同

道祖神

同

水神

疱瘡守護神 宮アリ

船玉神

別府村

六社大明神 式内案下 海神二座 (志賀三社一座 住吉三社一座)

伊勢内宮太神 日神

山神社

大山祇命(耳浦)

稲荷明神 倉稲魂命

荒神社

黒木社 九十五代後醍醐天皇尊治皇命

宇賀村

須気尾大明神 式内案下 真気命(真鶴雄也)・稲田姫命・大巳貴命 三座

末社

熊野社 伊弉諾尊

愛宕神社

火産霊神

八面荒神社 家伝記 素戔嗚尊眷属

済大明神 式内案下 比奈麻治比女命・活玉依姫命ノ別号

星加美嶋明神 鹿賀瀬雄命

渡須神社 龍神 和多積命

日御前

日神鏡 天照ト不可云

弁才天社 豊玉姫命

天満天神社 菅丞相 菅原朝臣道真

御崎 二社 事代主命・八束水臣津命

以上見られるごとく、村氏神の社も、祠に祀られている神と同列に記載されているが、祭神名が明らかになっている。これは元からの姿でなく、この期に吉田神道が全国の神社の神主に免許証を出したり、又神社調査を行ったりしているので、この時に、当時この社の神主、宮守等が古事記・日本書紀等に出ている神名を付会して付けたものがその大半であると考えられる。

その一例をあげると焼火大権現は「焼火ノ神」でよいのであるが、これは古典にない神名であるので「ヒ」のつく神で神格の高い天照大神の別号である「大日霊貴」に付会してある。又、由良比女神社の場合も延喜式には「由良比女神」「元名和多須神」とあるのにこれも古典にない神名であるので、大国主命の御后である「須勢理姫命」と付会している。

縁起について

中世以降、殊に近世に入ってから「縁起書」が作られる様になる。西ノ島では、「焼火山縁起」「由良大明神縁起」(縁起草案写)と一社でまとまったものと、「美田村神社之縁起集」(正長二年選・寛延四年写)の様に数社をまとめたものもある。これには「××大明神御相伝秘法」とあるがごとく御祭神の解説が主となっているが、その中に古くからの伝承と思われるものも一部含まれている。ここにある社名をあげると

大山大明神、山神一座、高田大明神、八王子大明神、八幡大神宮、美保大明神、地主大権現、木元大明神、渡利神社、焼火山大権現、高崎御社、天神御社、辧財天社

と記載があり、これが当時の美田村の主なる神社(祠)であったようである。

祭を主催する者

祭を主催する者(現代でいう神主)は古くは、その村の長となっている者、又は特に選ばれた者が何日間か心身共に清浄にし、いわゆる潔斎をして祭を主催したものであるが、それが後世には専門職の神主が主催する様になるのである。これは近世の例であるが、「両嶋神社書上帳」(宝暦七年)によると

浦郷村

由良姫大明神

神主真野丹波

森大明神 神主秋月右近

山王権現 宮守助四郎

美田村

焼火大権現 別当雲上寺

高田大明神

神主宇野河内

八幡宮 宮守八郎左衛門

大山大明神 宮守八郎左衛門

別府村

六社大明神 神主宇野石見

伊勢宮

神主宇野石見

宇賀村

杉尾大明神 神主宇野大和

済大明神

宮守十太夫

とある。

元禄度の「神名記」によると約四十社を数えるが、宝暦度の書上帳によると十一社には、現在でいう神主がいて祭祀を行っていた。

ただ江戸期と現在と異なるのは、どんな小さな祠でも少なくとも年に一度の祭を執行している点である。この例は海士町豊田には、氏神社の外に祠が四祠もあるが本社の祭礼の折りは必ず各社で祭祀を行っている。これが古い姿である。

現在の氏神神社と崇敬の社

焼火神社 (旧社格県社)

通称 焼火さん・隠岐の権現さん

交通 波止より車で七分、徒歩一五分。旧参道は波止より徒歩一時間

鎮座地

焼火山中腹

主祭神 大日霊貴尊(焼火大神)

境内社

山神・弁天・船玉・東照宮・五郎王子・金重郎・道祖神・雲上宮(明治までの本地仏である地蔵尊を祀ったもので、昭和三六年創建)

神紋

三ツ火紋

祭日

例大祭七月二三日、二四日・月次祭毎月二四日・歳旦祭一月一日・龍灯祭旧暦大晦日・春詣祭旧暦一月五日から一カ月・端午祭旧暦五月五日

本殿

権現造 木造銅板葺 二坪

幣殿 木造銅板葺 三坪

拝殿 木造銅板葺 一三坪

付属施設 社務所・客殿

境内地

四四七六坪

由緒・沿革

「焼火山」は元「大山」と称し知夫郡美田郷(和名抄)の最高峯で、古くより美田郷の中心地区の先住者によって神奈備山として信仰されていた。(大山神社の項参照)ところが、平安末より中世にかけて、修験者によって、山頂岩穴に社殿を営み、焼火権現と称えて祀られたと考えられるが、一方縁起書(万治二年・一六五九)によると一條天皇の御宇、焼火山の南海岸、曲浦の海中より神火が示現、山中に飛入ったのを里人がこれを奇として追って山中に入ると現在の社殿背後の奇岩を発見、これを神の鎮まります処として、大山権現、又は石尊権現と称して崇奉ると記されている。「たくひ」という神名は、承久の変により隠岐に御遷幸遊ばされた後鳥羽上皇が渡海の途中夜に入り方向がわからなくなった折り、船人が祈願を込めると神火が示現し、とどこおりなく着船、奉賽の為社参。それまで大山と称していたのを「たくひ」にする様にとの仰せによってそれ以降「焼火」と称する様になったと記されている。しかし、、栄華物語(巻三六)の中に「たくひの神のしるしばかりに」という歌の出ている事からすると少なくとも平安末期には既に「たくひ」という神名が中央の顕紳の間にも喧伝されていた事がわかる。右の如く焼火神は海上生活者が難船に及ぶ時祈願を込める事によって神火を現すという奇瑞によって中世以降ますますその信仰は盛んになった。殊に近世、日本海海路の開発と共に信仰圏はより広く、日本海は言うに及ばず、東北の太平洋岸の船人達まで信仰されたのである。かくして焼火神の船神としての性格は顕著になった。ところが明治以降日本海海路の衰退と共に情況は変わり現在は隠岐島前地区が信仰の中心となっている。なお、祭神、大日霊貴尊と呼ぶのは元禄一六年(一七〇三)以降であり、「焼火神」と称するのが本来のものである。平成四年には本殿・拝殿共国指定の有形文化財(建造物)になる。

黒木神社 (旧社格 無格社)

通称 黒木さん

交通 別府港より徒歩五分

鎮座地 別府

主祭神 後醍醐天皇

神紋

くろぎづた輪に菊紋

祭日 例大祭九月二七日

本殿 春日造 木造銅板葺 一坪

拝殿 木造銅板葺 七坪

付属施設

資料館(碧風館)

由緒・沿革

元弘二年(一三三二)後醍醐天皇が元弘の変によって隠岐に御遷幸され、約一年間御滞在遊ばれしという「黒木御所」の跡に神社を創建。記録としては「島前村々神名記」(元禄一六年・一七〇三)に「黒木社」とあるのが最も古い。しかし創祀の時代は天竜寺、安国寺創建(延元四年・一三三九)からそう遠くない時代に創建されたものと思われる。(「島前の文化財」六号参照)明治四〇年(一九〇七)大正天皇、大正六年(一九一七)昭和天皇、昭和四一年(一九六六)今上陛下、昭和六一年(一九八六)現皇太子。いづれも皇太子の折りに参拝せられた。

大山神社 (旧社格村社)

通称 大山さん

交通 大津より徒歩五分

鎮座地 大津

主祭神 大山祇命

境内社

山神外二座(一祠)

神紋 左三ツ巴

祭日

例大祭七月一三日(隔年七月一二日、一三日神幸祭)・春祭三月一三日・秋祭一一月一三日

本殿 春日造変態 木造銅板葺 二坪

幣殿

木造銅板葺 四坪

拝殿 木造銅板葺 二三坪

境内地 一一〇六坪

由緒・沿革

創立は定かではない。しかしこの地区は知夫郡美田郷(和名抄)の中心地区に位置し、西ノ島の最高峰焼火山(古くは大山といった)を仰ぐ西北麓に鎮座(伝えによると、古くは現社地の奥「宮谷」に鎮座されていたという)。山麓に社の建立されたのは平安初期の頃と思われる。「延喜式」知夫郡七座の内小社。大津・市部の氏神として崇敬されている。

境内社

高田神社 (旧社格村社)

通称 高田さん

交通 小向より徒歩二〇分、船越より徒歩三〇分

鎮座地

高田山中腹

主祭神 伊邪那岐命・素戔嗚尊

境内社 八王子(五男三女神を祭る)

神紋 三つ柏

祭日

例大祭七月一八日(隔年七月一八日、一九日には神幸祭が行われる)、春祭三月一八日・秋祭一一月一八日

本殿 春日造変態 木造銅板葺

二坪

拝殿 拝殿 木造銅板葺 一四坪

付属施設 神饌所・御輿庫

境内地 二九八坪

由緒・沿革

小向・船越の氏神として崇敬されている。社伝によると「天平神護元年隠岐次郎右衛門の息女小花姫に神託あり、高田山頂なる岩窟に祀り高田明神と崇め云々」とあるが、これは隠岐郡都万村高田神社の縁起と全く同じであり、これは中世末時宗の僧が島後より島前に進出して、都万村高田神社と相似した山頂岩窟に祀ったものと思われる。隣接する寺ノ峯には経塚があり、これも時宗の僧によって作られたものと思われる。旧美田村が一部方・二部方と分かれ、この二部方の中心となったのがこの社と思われる。棟札の古いものは元和二年(一六一六)である。

美田八幡宮 (旧社格村社)

通称 八幡さん

交通 別府港より五分

鎮座地 美田尻

主祭神

誉田皇命(応神天皇・八幡大神)・足仲彦命(仲哀天皇)・息長足媛命(神功皇后)

神紋 左三つ巴

祭日

例大祭九月一五日(隔年に十方拝礼と相撲が奉納される)・春祭三月一

五日・秋祭一一月一五日

本殿 流造 木造銅板葺 四坪

拝殿

木造銅板葺 二三坪

付属施設 土俵(履屋付)・御輿庫

境内地 一三七坪

由緒・沿革

社伝によると「延喜元年(九〇一)山城国男山より勧請」とある。もともと鎮座地美田尻の氏神として祭られてきたものが、中世以降、武家に信仰の厚い、八幡神を勧請して国中の総社として祭礼も守護職が主催して賑々しく行われたものであるが、(八幡宮祭礼式書ー文化一〇年・一八一三)現在は美田尻・大山両区の氏神として崇められている。しかし隔年に奉納される田楽(十方拝礼)は旧美田村七郷の奉仕によって行われている。「美田村神社縁起集」正長二年(一四二九)撰(寛延四年写一七五一)によると、後醍醐天皇が黒木御所より御脱出の折り、八幡神が「翁と現じて天皇を守り、美田小向ノ津まで案内云々」とあり又「天下一統の上正八幡大神宮と拝し奉る旨御倫旨被下云々」ともある。近世に入っても隣接別府の地に代官所が置かれたが、為政者の崇敬も篤かったといわれる。

神事・芸能

十方拝礼は平成四年に国指定の重要無形民俗文化財になる。

海神社または(わたの) (旧社格村社)

通称 六社さん

交通 別府港より徒歩一〇分

鎮座地 別府

主祭神

海神二座

境内社 伊勢社・稲荷社

神紋 三つ巴

祭日

例大祭七月二一日(隔年毎七月二一日、二二日。神幸祭 船御旅)・春祭三月二一日・秋祭一〇月二一日

本殿 春日造変態 木造銅板葺

二坪

幣殿 木造銅板葺 四坪

拝殿 木造銅板葺 七坪

付属施設 御輿庫

境内地 九六〇坪

由緒・沿革

創立不詳。延喜式内社、隠岐国知夫郡七座の内の小社。近世は六社大明神と称え、祭神、住吉三座、志賀三社と付会しているが、延喜式にあるごとく海神二座が古来からの祭神であった。この地に先住の海人族の祀りしものと思われる。現在は鎮座地別府の氏神として崇められている。棟札の古いところは元禄二年(一六八九)のものがある。本殿背後に古墳もあり、古くからの社地と思われる。

耳浦山神社

鎮座地

別府耳浦

「神名記」に山神社 大山祇命とある。

これは氏神ではなく元は個人(別府近藤家 屋号オカタ)の祀ったものであったが、今は区で祭祀を行っている。

祭日

春旧暦二月初巳(旧記には初午)、秋十月二十八日(旧九月二十八日)

祭儀

公会堂の一室に祭壇を設け、御神号を掛け御幣(三本)神供(五台)を献り、祝詞。それが終了すると神主従者と共に本社へ出向(神主御幣を奉持、従者米並びに水汲具を持つ)。この時出立(デヤンナヨーデヤンナヨー)を区民に知らせる(これは祭りに携わる神主に出会うと罰が当たるといって家居している)。本社着、先ず従者、酒石壷の酒を汲み、神主神前に献じる。従者は旧酒を汲み捨て、持参の米を石壷に入れ、蓋をする(酒造神事)。神主はその上に糀(こうじ)を置き祓う。次祝詞、拝礼、退下。帰って直会。

一般的には「でやんな祭」と呼ばれるこの祭では、公会堂を出立する時から、帰って来るまで神主と従者は無言でいなければならない。

この小祠に祀られた神に鄭重な祭を執行するのは、「酒造神事」をする特殊の神祭りであるので古例によって現在まで続いている。これは特別ではあるが、このように小祠においても年一回は祭を行ったもの、赤之江秋月神主の場合は小祠の祭りでも必ず神楽の巫女舞を奉納していた。祭の方式は大小色々でも必ず祭儀を行っていた。

真気命神社 (旧社格村社)

通称 素気雄さん

交通 物井港から七分

鎮座地 物井

主祭神 真気命

祭日

例大祭七月一九日(隔年毎に七月一九日、二〇日に神幸祭)春祭一月一九日、秋祭一一月一九日

本殿 春日造変態 木造銅板葺 三坪

拝殿

木造瓦葺 一〇坪

付属施設 参篭所

境内地 三五三坪

由緒・沿革

創立不詳。延喜式式内社であり、知夫郡七座の内の小社。国内神名帳に従三位とある。近世は素気雄大明神と称え、祭神も素戔嗚尊・稲田姫命・大巳貴命と付会している「島前村々神名記」。しかし隠岐国の式内社はいずれも神名が社名となっているものが大多数で、当社は「真気命」とすることの方が古来からのものである。なお、素気雄は社地の地名である。現在は物井の氏神として崇敬されている。

比奈麻治比売命神社 (旧社格村社)

通称 済さん

交通 宇賀港から徒歩十分・倉ノ谷港から徒歩十五分

鎮座地 宇賀

主祭神

比奈麻治比売命

祭日 例大祭七月二十八日・歳旦祭一月一日

本殿 隠岐造 木造銅板葺 四坪

拝殿 木造瓦葺

一六坪

付属施設 参篭所

境内地 八七六坪

由緒・沿革

創立不詳。延暦一八年(七九九)渤海使内蔵宿祢賀茂麻呂等が帰国の途中神助け受けた事によって官社に預かる(日本後記)とあり。次いで承和五年(八三八)従五位下(続日本後記)。貞観一三年(八七一)正五位下・元慶二年(八七八)正五位上(三代実録)と神階も上昇し、霊験の著しい事が中央に知られている。延喜式では知夫郡七座の内の小社。国内神名帳では従一位。右のごとく古代においては地方における霊験神として崇敬されたが、時代が下がるに従って信仰は薄れた。近世では鎮座地宇賀・倉ノ谷両区の氏神として崇敬されている。旧社地は宇賀を隔てる事、約四キロの所にある為、参拝の不便より安政二年(一八五五)に峠越という処に移転したが、氏子の中に種々災いが起こったという理由により、旧社地に返した。昭和三年(一九二八)に至って現地に再移転し現在に至っている。なお、旧社地には神社跡の石碑が建てられている。

橋乃里神社 (旧社格無格社)

交通 波止港より徒歩五分

鎮座地 波止

主祭神 素戔嗚尊

境内社 金刀比羅社

祭日

例大祭七月二三日・歳旦祭一月一日・春祭三月二八日・秋祭一一月二八日

本殿 流造 木造銅板葺 一坪

拝殿 木造瓦葺 四坪

境内地

一〇一坪

由緒・沿革

創立不詳。鎮座地波止の氏神として崇敬されている。島前村々神名記に荒神社三宝荒神、素戔嗚尊眷属とある。いわゆる区で祀った荒神である。旧来祭礼は二八日であったが、明治以降例大祭日を前記の様に変更して現在に至っている。

なお、春秋祭には区公会堂において前夜は日待祭(おひまち)を行い、祭当日は区民全員、公会堂において直会を行う。これが古い「氏神祭」の姿である。

渡利神社

通称 渡神さん

交通 大山港より徒歩五分

鎮座地 大山

主祭神 綿津見神

祭日

例大祭四月二三日

本殿 春日造変態(明神造とも) 木造銅板葺 一坪

拝殿 木造瓦葺 四坪

境内地 三四〇坪

由緒・沿革